Vilmo Cappi – La Chiesa di San Francesco, le tombe dei Pico e le sue opere d’arte

La chiesa di S.Francesco se non è il luogo religioso più antico, è certamente quello più importante della Mirandola.

Chi non conosce la città raggiunge la chiesa partendo dal porticato del Palazzo Comunale o del Palazzo Bergomi da dove la vede, stagliata con una parte della sua facciata e il suo elegante campanile contro il cielo, tra le quinte della strada di fronte che va verso levante.

Sorta nel secolo XIII, nella forma di una povera e piccola chiesa sul tipo della Porziuncola, ad una sola navata con il tetto a capanna, si ergeva all’esterno delle mura della piccola Mirandola di allora tra un gruppo non troppo numeroso di case dette Borgo di Sopra e poi, in seguito Borgo di S. Francesco. È una delle prime chiese francescane d’Italia, edificata probabilmente subito dopo la canonizzazione del Santo (1228) perché è noto che esisteva già nel 1287. Il Santo fu per un certo tempo comprotettore della Mirandola insieme a S. Possidonio che era stato dall’antico il Santo dei Manfredi e che poi era diventato il Santo dei Pico; questo fatto, di essere stato scelto a comprotettore dello Stato, indica la devozione dei Principi, che, ripetutamente, ebbero attenzioni per la chiesa, la restaurarono e richiamarono i frati a Mirandola quando, per qualche motivo, lontani. Riedificata da Costanza di Tomasino Pico nelle belle forme presenti, intorno al 1400, insieme al Convento, venne inserita nel nucleo settentrionale della Città dall’allargamento del giro delle mura nella seconda metà del secolo XV e da allora divenne “la chiesa dei mirandolesi”, come già lo era dei Principi, e tale rimase fino alla nascita del Duomo.

Nel corso dei secoli ebbe una grande influenza in campo religioso nella vita della Città e anche in campo sociale, avendo i suoi frati dato vita ad importanti istituzioni sociali ed umanitarie (riferite ai tempi) quali il Desco dei Poveri (1485-1779, poi seguitato come Refettorio, soppresso non molte decine d’anni fa praticamente dal benessere) e il S. Monte di Pietà (1495), che, già gestito dalla Cassa di Risparmio della Mirandola, rimase attivo sebbene in forme particolari, di fatto fino al 1984. Il convento aveva una ricca biblioteca e la chiesa era quella della Mirandola che ospitava il maggior numero di opere d’arte.

Fu quasi sempre retta dai Frati dell’Ordine; nel corso dei secoli subì diverse peripezie di cui la maggiore fu il pericolo di essere demolita nel 1810-12 perché, avocata alla Nazione, come allora si diceva pomposamente, era stata messa all’incanto dal Demanio. I mirandolesi si tassarono e grazie ad una permuta la sottrassero alla distruzione; opera meritevole, degna di ogni elogio e di essere ricordata con gratitudine. E’ di forme gotiche. Si presenta all’esterno con una grande facciata, percorsa da due pilastri che affiancano il corpo centrale e segnano l’ampiezza delle navate. La facciata fu ridotta all’aspetto presente nel 1937. Precedentemente era adornata da un porticato costruito o ricostruito nel 1660 che pur non essendo in armonia con lo stile del fabbricato aveva una sua certa bellezza ed anche doti di praticità funzionali. Al riparo delle sue arcate (o nel cortile del chiostro), i frati avevano dato dal 1485 per secoli una minestra e un pane a chiunque, povero o pellegrino, della città o forestiero, malfattore o uomo dabbene, si fosse presentato; sul mezzogiorno, al suono di una campanella. Per secoli; in tempi difficili e quasi sempre pieni di miseria. Il porticato era in parte affrescato e forse l’immagine illeggibile che si vede nella lunetta della porta principale è un resto di quelle pitture.

L’interno si presenta a tre navate, con archi acuti, sostenuti da colonne semplici e cruciformi alternate; nel periodo che va dal 1824 al 1840 era stato alterato e si presentava con sovrastrutture barocche (!).

Dal punto di vista architettonico la chiesa, per la sua semplicità di concezione e per l’armonia delle proporzioni, rimane ed è la più bella della Mirandola; dal punto di vista patrimoniale, seppure depredata di molte opere d’arte, possiede ancora importanti ed interessanti documenti artistici. Può essere considerata il Pantheon dei Pico perché conserva alcune tombe monumentali e diverse memorie funebri di personaggi del Casato. Un sepolcro comune della Famiglia si trovava in una cripta sotterranea nella cappella della Madonna di Reggio; profanato già nel XVIII, è stato interrato e distrutto circa nel 1922.

La visita può cominciare dalle tombe dei Pico, che si vedono, allineate ed infisse al muro, nella parete di ambito della navata di settentrione. La precede il modesto monumento a Giovanni Pico di carattere neoclassico e piuttosto convenzionale, in marmi bianchi, posto, piuttosto infelicemente, subito dietro la porta d’ingresso, nello spazio della prima campata. Il monumento risale al 1824. Fu voluto dai cittadini perché, come si legge nell’epigrafe, non mancasse in patria un ricordo di così grande Principe. Il busto in marmo di Carrara è opera dignitosa ma accademica dello scultore Giuseppe Pisani, allora Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Modena, che abbiamo già visto presente in Duomo quale autore di almeno una delle due statue in marmo della Cappella della B. Vergine di Pompei.

Le tombe sono del tipo a cassone pensile sostenuto da mensole; sono in marmo e risalgono due alla fine del secolo XIV o ai primi del successivo, due al secolo XVI.

La prima tomba conteneva le spoglie di Galeotto I Pico (1499) e della moglie Bianca d’Este. Galeotto era il fratello di Giovanni.

L’opera in stile rinascimentale, è molto semplice ma è notevolmente ingentilita da fregi e rilievi molto belli ed impreziosita dalla qualità e dalla rarità dei marmi. Nella parete frontale, scandita in tre parti da lesene scanalate, si vede, al centro, l’antico stemma Pico-Mirandola-Concordia, sovrastato da un cimiero, sormontato a sua volta dalla testa di un drago: negli scomparti laterali sono scolpiti due trofei militari, cosiddetti “all’antico” allusivi al fatto che Galeotto era stato uomo d’arme e soldato.

Nella fiancata di destra: una Fenice che risorge dal rogo delle proprie ceneri incendiate dal sole raggiante e all’ombra di un alberello di ulivo. Come si vede la Fenice, che presso i posteri diventerà l’attributo del solo Giovanni come simbolo di cosa rarissima ed eccezionale, in quest’epoca era invece un attributo generico dei Pico come simbolo d’immortalità.

Nella fiancata sinistra è scolpita una semplice Croce. E’ da notare, tra l’altro, il particolare veramente grazioso dell’uccellino ad ali spiegate che becca le bacche del rametto in fiore, che si vede scolpito nella parte esterna delle mensole. Interessante e quasi commovente l’ultima parte della breve epigrafe certamente voluta dalla moglie che chiaramente compare la committente del sarcofago: “…ebbi per moglie Bianca, la quale, riconoscente, mi regalò questo sepolcro da servire ad entrambi, un ’anima casta e questa memoria ”.

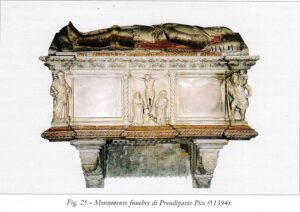

Segue, nella terza campata, la tomba di Prendiparte Pico (1394) e della moglie Caterina Caimi, capolavoro di Paolo di Jacomello da Venezia e uno dei più significativi esempi di scultura gotica veneziana in Emilia. Prendiparte Pico fu uomo d’arme al servizio dei Visconti, Podestà di Milano, Brescia, Pavia, Signore e Condomino della Mirandola.

Il monumento, per la bellezza delle figure e le soluzioni tecnicocostruttive (per es. si può notare che le figure sono ricavate nello stesso blocco di marmo nel quale è ricavata parte della parete del sarcofago), è la cosa migliore che sia rimasta nella chiesa di S. Francesco e estensivamente anche nelle altre chiese della Mirandola. La figura del defunto, in grandezza naturale e nelle sue vesti di soldato, è distesa sulla falda anteriore del coperchio dell’urna, adagiata nel sonno della morte sopra un sudario increspato; la testa poggia su di un cuscino con fiocchi.

La parte anteriore del sarcofago è divisa da colonnette tortili in tre scomparti, quello centrale occupato da un magnifico gruppo di quattro figure praticamente a tutto tondo, che rappresentano una tragica Crocifissione.

All’angolo destro sta eretta un’acuta figura di S. Antonio Abate. Come si sa, la figura del maiale che sta ai piedi del Santo e che gli ha fatto acquisire col passare dei secoli l’attributo di protettore degli animali, in antico significava invece la tentazione sconfitta, il Demonio nella forma immonda del maiale; il campanello significa la vigilanza dello spirito. All’angolo sinistro si erge con maestosità una poderosa figura di S. Cristoforo; anche questa immagine aveva nel Medioevo un significato palese che l’artista ha volutamente inserito nella tomba e che giustifica in pieno la copiosa iconografia del Santo; era credenza infatti che chi vedeva la immagine di S. Cristoforo, per quel giorno almeno, non potesse morire di morte violenta, di annegamento o di spada. Nella fiancata laterale destra si vede la figura di una mula caduta sotto il peso di un sacco; la immagine è allusiva all’insopportabile dolore della vedova. Nella fiancata sinistra si vedono lo stemma e le iniziali cioè l’arma di Prendiparte; il cane che sovrasta il cimiero è simbolo della fedeltà. Le scritte in inglese antico vorrebbero dire, dalla parte della mula: “come portare” e dall’altra: “non ho impurità”, in questo caso chiaramente allusive e pertinenti. Caratteristica è la firma dell’autore che si trova in un piccolo marmo murato sopra l’epitaffio e che, contrariamente all’uso corrente di allora, è in volgare: “Quest’opera de talio è fatta in preda – un Venician la fé ch ’à nome Polo – nato di Jacomel ch ‘à taia preda”-, cioè Paolo da Venezia, figlio di Jacomello scultore, che dovrebbe essere Jacomello o Jacobello Dalle Masegne. Caratteristiche della scultura di Paolo sono la robusta squadratura delle masse e dei volumi e l’intensità e la drammaticità delle espressioni.

Praticamente contemporaneo, forse anteriore di qualche anno, è il monumento funebre di Spinetta Pico (1399) e della moglie Euride dei Papazzoni della Mirandola che si vede subito dopo, similissimo a questo nella struttura, nella concezione e perfino in molte figure ma tanto minore per qualità e valore artistico. Come si vede, le figure, che qui sono a tutto tondo e staccate dal corpo dell’urna, sono scolpite con minore maestria e più rozzamente anche se con una espressività non priva di forza.

Agli angoli del sarcofago sono ancora le figure tozze e pensierose di S. Antonio Abate e di S. Cristoforo; al centro si vede la Madonna che tiene in mano una rosa e in braccio Gesù Bambino che stringe un uccellino nella manina; ai lati, il protomartire S. Stefano con un incensiere e la palma del martirio e S. Caterina con il libro e la ruota. Nelle fiancate si vedono rispettivamente la figura di un grosso uccello di fianco che certamente voleva essere una Fenice, l’arma e le iniziali di Spinetta; i due cartigli sono muti e anche manca l’epigrafe della tomba. Il monumento è ritenuto opera dello scultore veneziano Antonio Dal Verme.

La quarta tomba4 in stile rinascimentale, è la più semplice di tutte; la parete frontale della cassa è divisa in tre specchi uguali da pilastrini con fregi che sostengono una trabeazione decorata da un fregio corinzio a palmette stilizzate; nel riquadro centrale, che è il solo decorato, si vede l’arma dei Pico sormontata da un cimiero con drago. Conteneva le spoglie di Giovan Francesco I e della moglie Giulia Boiardo, genitori di Giovanni e di Galeotto. Fu fatta costruire, come si legge nell’epigrafe dal nipote Giovan Francesco II, il letteratissimo. Come per la prima, l’autore, che è sconosciuto, deve essere ricercato in ambito mantovano.

Segue la Cappella della Beata Vergine Immacolatat con un altare in marmo (rifatto nel 1929), nobilitato da una bella statua della Titolare, in carta pesta, opera esperta e delicata di Battista Ballanti detto il Graziani di Faenza, uno degli artisti più affermati e preparati di questo genere artistico, ma anche disegnatore e autore di ceramiche e maioliche, che insieme al fratello Francesco gestiva in Faenza una bottega d’arte e di lavorazione della carta pesta. La statua, acquistata da altra chiesa, entrò in S. Francesco nel 1877 restaurata e leggermente modificata da Giovanni Collina uno dei successori del Graziani.

La diffusione di questo tipo di opere d’arte religiosa fu notevole (incontreremo nelle chiese del mirandolese molte statue di carta pesta sia di questo artista che dei suoi successori, che di altri) fu notevole, dicevo, sia per ragioni di gusto e di moda (si facevano anche scatole, vassoi, ecc.), sia per il relativamente modesto costo di preparazione, sia anche per la facilità che si aveva e che si ha nel ripararle e restaurarle. Accanto ad opere di buone qualità plastiche, come appunto quelle dei fratelli Ballanti e del Collina, non tardò a fiorire e a diffondersi una larga produzione di opere di modesta levatura e anche purtroppo, come succede, di opere decisamente banali e senza pregi d’arte. La statua, che è in una nicchia protetta da vetro è circondata da un volo di Cherubini, alcuni dei quali andarono perduti durante il periodo in cui l’immagine fu ospitata nel Duomo.

Nella parete di sinistra della cappella si vede murato, in alto, un marmo che porta scolpito un antico stemma avente allo scudo un doppio cimiero; lo stemma è quello della nobile Famiglia mirandolese dei Pedoca (detti “pè d’oca”) e in antico adornava la facciata della loro casa in Mirandola; nella parete di fronte è murato in marmo letterato della Famiglia dei Collevati (detti “i còa alvada” ; una proprietà che fu di questa Famiglia è detta ancor’oggi la Còa alvada, che letteralmente vuol dire la coda alzata ma che è invece la corruzione dialettale del nome Collevata). Il drago che si vede negli stemmi dei Pico poco sopra nominato è un simbolo ghibellino.

In capo alla navata, che è senza abside, erano sistemate due statue, una in legno scolpito e colorato che e la statua di S. Francesco d’Assisi, opera di artista alto atesino della Val Gardena; l’altra che si trovava in una teca sottostante in ferro battuto con pareti di vetro è la statua in cera di S. Chiara d’Assisi la cui immagine non poteva mancare in una chiesa francescana. Ora si trovano ambedue in un locale della sagrestia o del convento. Al loro posto si vede un importante dipinto ad olio su tela che rappresenta San Francesco che riceve le stigmate e frate Leone. È un’opera delicata ed ispirata di Sante Peranda, risalente al secondo o terzo decennio del secolo XVII, che fu per qualche tempo appesa davanti alla nicchia dell’abside. Nell’imposta dell’arco trionfale sono murati, ad altezza d’uomo, due medaglioni ovali in marino bianco che rappresentano ad alto rilievo le teste di S. Gerolamo e di S. Giovanni, belle ed espressive opere di scultore sconosciuto del secolo XVII con caratteri bolognesi.

Si entra quindi nel Presbiterio dove si vedono alla pareti le interessanti memorie funebri di tre Principi di casa Pico: Galeotto IV (1646), Nicolò (1448) ed Ippolito (morto in Francia nel 1569, all’età di solo 28 anni, combattendo nella Lega Cattolica contro gli Ugonotti) e di una Principessa, Suor Maria Teresa madre badessa del Monastero di S. Ludovico o delle Clarisse della Mirandola, morta nel 1703. Il deposito, che ricorda Ippolito Pico, in stile rinascimentale, è stato stupidamente danneggiato dai Repubblicani della Cisalpina nel 1798. Il monumento è costituito da una targa letterata, sormontata da un timpano con stemma e decorata ai lati da pilastrini recanti trofei militari; al centro, l’immagine di un cuore. Ippolito fu sepolto in un lontano luogo di Francia; solo il suo cuore fu portato a Mirandola e depositato nella chiesa di Famiglia. Per ironia del destino, nessuno dei Pico riposa ora nella chiesa dove volle essere sepolto. Le tombe a muro sono vuote; spostate diverse volte cioè imposte e ricomposte diverse volte, nel corso dei secoli prima della loro collocazione presente (la cassa della tomba di Prendiparte per n certo tempo fu usata come base alla mensa dell’altare maggiore!); precedentemente erano già state profanate. Il sepolcro comune della Cappella della Beata Vergine di Reggio fu saccheggiato subito dopo la caduta dei Pico e completamente vuotato dai ladri; l’antico sepolcro della chiesa vecchia è perduto da secoli. Il grande Giovanni è sepolto lontano dalla patria nel Convento della chiesa di S. Marco in Firenze. Forse di tutti i Principi della Casa dorme qui il sonno eterno il più degno dopo Giovanni, lo sventurato Giovan Francesco II, e con lui il figlio Alberto, entrambi assassinati e sepolti miseramente in due povere casse di legno senza nome, trovate e quasi subito riposte nel 1834 nei pilastri della cappella allora dedicata a Santa Filomena; sempre che le loro ossa non siano state disperse nel corso ed in occasione di qualche lavoro edilizio.

Poco significativo è al presente l’altare maggiore (eretto nel 1979), dietro il quale si apre un notevole coro in legno di noce intagliato, a 12 scanni inferiori, 23 superiori, purtroppo in non troppo buone condizioni di conservazione, lavorato nel 1622 da Luigi Papacini di Carpi. Dal presbiterio si passa direttamente, per due porticine, da una parte in Sagrestia, dall’altra nella Cappella della Beata Vergine di Reggio. La Sagrestia è di grande interesse sia come ambiente (non potrebbe essere almeno in parte quello della prima chiesa rettangolare ad una sola navata?), sia per ciò che si riferisce all’arredo, che è costituito da una serie di mobili molto caratteristici.

Si tratta di quattro armadi in legno di noce massiccia, due grandi, con le alzate a cimase sagomate e con banconi divisi da paraste, e due piccoli, più semplici, in origine uniti tutti tra loro da un rivestimento in legno, a parete, in modo da costituire un corpo ininterrotto e inscindibile. Sono opera del frate francescano Giovanni Fermo da Grumello (lo stesso che abbiamo visto aver eseguito il Confessionale dei Prevosti in Duomo e che nella stessa chiesa aveva curato nel 1784-86 la ristrutturazione del Coro) che li eseguì nel 1795, come si legge in una data dipinta sopra l’architrave della porta. Proprio nella parete di fronte è collocato un piccolo modesto altare in mattoni, sul quale è una bella tela che rappresenta la Madonna della Cintura, opera di ottima qualità con le caratteristiche del secolo XVII già attribuita alla cerchia di Carlo Maratti ed ora al bolognese Felice Cignani, contenuta in una discreta cornice architettonica in legno al naturale e forse proveniente dalla soppressa chiesa di S. Agostino. Ai lati dell’altare sono collocati due vecchi caratteristici inginocchiatoi in legno.

Di fronte all’altare, nella nicchia che si apre al di sopra della porta si vede una bella statua in carta pesta colorata che rappresenta S. Francesco d’Assisi in preghiera davanti al Crocifisso che è considerata una delle migliori opere del già nominato Battista Ballanti di Faenza. La statua fu acquistata da un’altra chiesa nel 1829 per l’altar maggiore. Opere del Ballanti si trovano, come si è detto, in altre diverse chiese del territorio mirandolese e questa di S. Francesco possiede anche una graziosa statuetta di Gesù Bambino benedicente, che si conserva in convento e che viene esposta ai fedeli solo in occasione dell’Epifania. Voglio ricordare anche che un gruppo di armadi uguale a questo di Mirandola, si trova nella Sagrestia del Convento francescano del Santo Spirito di Ferrara, certamente opera dello stesso artista, che sappiamo aver fatto altre opere di falegnameria e di intaglio ora perdute per la nostra chiesa (è da ricordare un leggio a tre facce che fino a pochi anni fa si vedeva nel coro) e, come si è visto, nel Mirandolese; bisogna ricordare anche che non è insolita nell’Ordine francescano la presenza di frati artigiani od artisti.

Si passi quindi nella Cappella della Beata Vergine di Reggio. Eretta nei 1654 da Alessandro II per esaudire il voto fatto dal suo predecessore Alessandro I per la impetrata cessazione della peste del 1630 (che aveva fatto 1820 morti nella sola Mirandola e circa 3500 nel Contado), accolse solo nel 1674 un maestoso altare in marmo, al centro del quale fu posta un’immagine della Madonna della Ghiara di Reggio, della quale Alessandro I era molto devoto e alla quale si era rivolto per ottenere la grazia.

La tela è una copia, a quanto si può vedere non del tutto modesta, degli inizi del secolo XVII, che si trovava nella stessa stanza del Duca. L’altare, in stile barocco, in marmi di Verona, di Carrara, con 4 colonne in marmo-rosso di Francia a pezzatura bianca con capitelli corinzi, fu eseguito dallo scultore ed architetto veronese Francesco Marchesini con la collaborazione del figlio Marco.

Pur contrastando con lo stile della chiesa, l’opera molto significativa, non stona, perché essendo isolata nella sua Cappella, fa parte a se stante. In quella parte della cappella che è sovrastata dalla cupola è accolto il Sacrario dei Caduti di guerra.

Segue la Cappella di S. Antonio da Padova (dirimpettaia a quella già vista della Beata Vergine Immacolata), con un decoroso altare in marmo e una bella statua del Santo, accolta in una nicchia protetta da vetro, opera in legno fin troppo restaurata e maltrattata, di Gaspare Troncavini di Mantova, che la eseguì nel 1740. Devo aggiungere, ma solo per completezza, che nella cappella sono accolte le statue in cartone colorato del S. Cuore (del secolo scorso, opera del reale Istituto di Arte Cristiana della Ditta Majier e C. di Munich) e di Santa Chiara; in un loculo sottostante alla mensa dell’altare si vede un Cristo morto, in terracotta dipinta, che era già nella chiesa nel 1745. Queste figure hanno un prevalente interesse devozionale, senza pregi d’arte.

Si percorra ora la corsia per raggiungere la porta di uscita e si passi lentamente davanti alle belle vetrate a colori eseguite dallo Studio artistico A. Zennaro di Milano nel 1933, che rappresentano nell’ordine: il Crocifisso di S. Damiano (quello del miracolo delle stimmate), il Presepio cioè S. Francesco in ginocchio che venera e tiene amorosamente in braccio il bambino Gesù, la statua della Madonnina che si innalza sull’Oratorio omonimo in Piazza grande a Mirandola, un Angelo che porta finalmente la pace alla Mirandola tanto martoriata dalle guerre, Dante Alighieri, Giovanni Pico davanti al suo Castello, Alessandro II Pico, che nel 1669 fu comandante di un gruppo di Galere pontifice armate contro i Turchi per la riconquista di Candia, il Papa Giulio II, in sedia pontificale, che presiede un’adunanza in S. Francesco, la contessa Matilde di Canossa, alla quale è attribuita la costruzione o la ricostruzione del Castello della Mirandola, S. Anselmo, fondatore dell’Abbazia di Nonantola, sotto la cui giurisdizione era in antico il territorio su cui sarebbe sorta la Mirandola. Anche la vetrata della Cappella dei Caduti, che rappresenta Cristo eretto su di un trofeo d’armi, fu eseguita dalla stessa Ditta Zennaro forse nel 1922 o poco dopo. Di poco posteriori (1927) sono le vetrate a colori dell’abside eseguite dalla Ditta Artistica delle Vetrate di Milano, che rappresentano personaggi della Chiesa Universale e dell’Ordine Francescano:

Luigi di Francia, S. Bonaventura, S. Francesco (al centro), S. Chiara e , nella vetrata della finestra cieca, S. Elisabetta d’Ungheria; in un tondo, lo stemma francescano: due braccia incrociate sovrastate dalla Croce. Forse contemporanea a queste e della stessa Ditta è la vetrata del rosone della facciata, che rappresenta S. Francesco in ginocchio che riceve le stimmate.

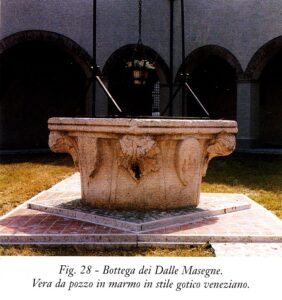

In antico e per un certo periodo la chiesa era adornata da diversi dipinti, alcuni di pregio, trasferiti ora al Museo Civico. Nelle stanze e nelle celle del nuovo Convento, che si può raggiungere sia all’interno della Chiesa alla fine della navata di Settentrione che dall’esterno dal contiguo chiostro delle Scuole (un tempo appartenente al Convento), sono custodite altre cose più modeste della chiesa (dipinti, statue devozionali, ecc.). È da ricordare in primis un interessante piccolo dipinto su tela detto della Madonna Greca, opera di ignoto pittore del secolo XVI, che rappresenta il viso della Vergine. In convento si vede anche una modesta opera del mirandolese Antonio Bassoli, che risale al 1590 e che rappresenta l’Eucarestia adorata da santi. Al centro del chiostro si può ammirare una bella vera da pozzo in marmo, in stile gotico veneziano, contemporanea alla ricostruzione della chiesa e alle tombe gotiche dei Pico e sotto le arcate, diverse memorie auliche e funebri tra cui la lapide che ricopriva il sepolcro comune dei Prevosti del Duomo, datata 1774 e gli antichi stemmi che nel Medioevo e nel Rinascimento erano sulle mura e sulla porta della Città. Sono interessantissime dal punto di vista storico le tre massicce lapidi letterate, che in origine adornavano le mura del castello, celebrative di Giovan Francesco I Pico, di Galeotto I e di Giovan Francesco II, le iscrizioni delle quali fanno riferimento principale all’evoluzione edilizia della rocca e dell’oppido nei secoli XV e XVI.

Tratto da: Nuova guida storica ed artistica della Mirandola e dintorni

Autore: Vilmo Cappi

Edizioni Grafiche Il Dado

Anno 2008