Vilmo Cappi – Il Museo Civico di Mirandola

La storia e la nascita del Museo si possono far risalire intorno alla metà del sec. XIX quando lo studioso e storico mirandolese dott. Francesco Molinari legò al Comune e alla città, con l’obbligo di ordinarlo e di esporlo, cioè di metterlo a disposizione del pubblico il più presto possibile, il materiale storico ed artistico delle sue collezioni di cose d’interesse mirandolese. Si trattava per lo più di copie antiche di ritratti di personaggi di Casa Pico, di un certo numero, modesto, di monete mirandolesi, di una collezione più nutrita di monete romane, qualche “carta” pichiana e di diverso materiale come si dice oggi di oggettistica. Questo primo nucleo di oggetti e di cose fu riunito, accompagnato da pochi altri ritratti e pochissime monete dei Pico, acquistati dal Comune dagli eredi dello studioso ed appassionato di cose patrie Giacinto Paltrinieri, in una stanza della Biblioteca comunale, chiamata Sala Molinari, di solito aperta al pubblico e agli studiosi solo su richiesta.

I dipinti più interessanti o particolari o alcuni di quelli con i ritratti furono sistemati nel Salone consigliare del palazzo comunale, sotto il pomposo titolo di Pinacoteca. Sfortunatamente le due raccolte, isolate una dall’altra, pochissimo frequentate e praticamente escluse dalla vita della città e ignorate dal pubblico degli studiosi, languirono e “vivacchiarono” fino a poco dopo la conclusione della seconda guerra mondiale quando, in modo particolare ad opera e per interessamento della rinata Commissione municipale di Storia patria ed arti belle, si cercò di riunirle e di esporle museograficamente ma come è naturale con la metodologia e gli apparati critici ed estetici del tempo.

Un ulteriore tentativo di organizzare razionalmente un Museo si ebbe nel nov. 1963 in occasione e a corollario delle già citate manifestazioni celebrative del V Centenario della nascita di Giovanni Pico. A convegno ultimato furono mantenute in vita le parti più interessanti delle mostre sui dipinti e sulla zecca che lo accompagnavano, che, arricchite nel correre del tempo da prestiti e piccole donazioni, divennero automaticamente il nuovo Museo; che venne poi ubicato nei lunghi stanzoni dell’ex convento dei Gesuiti, accanto alla Biblioteca.

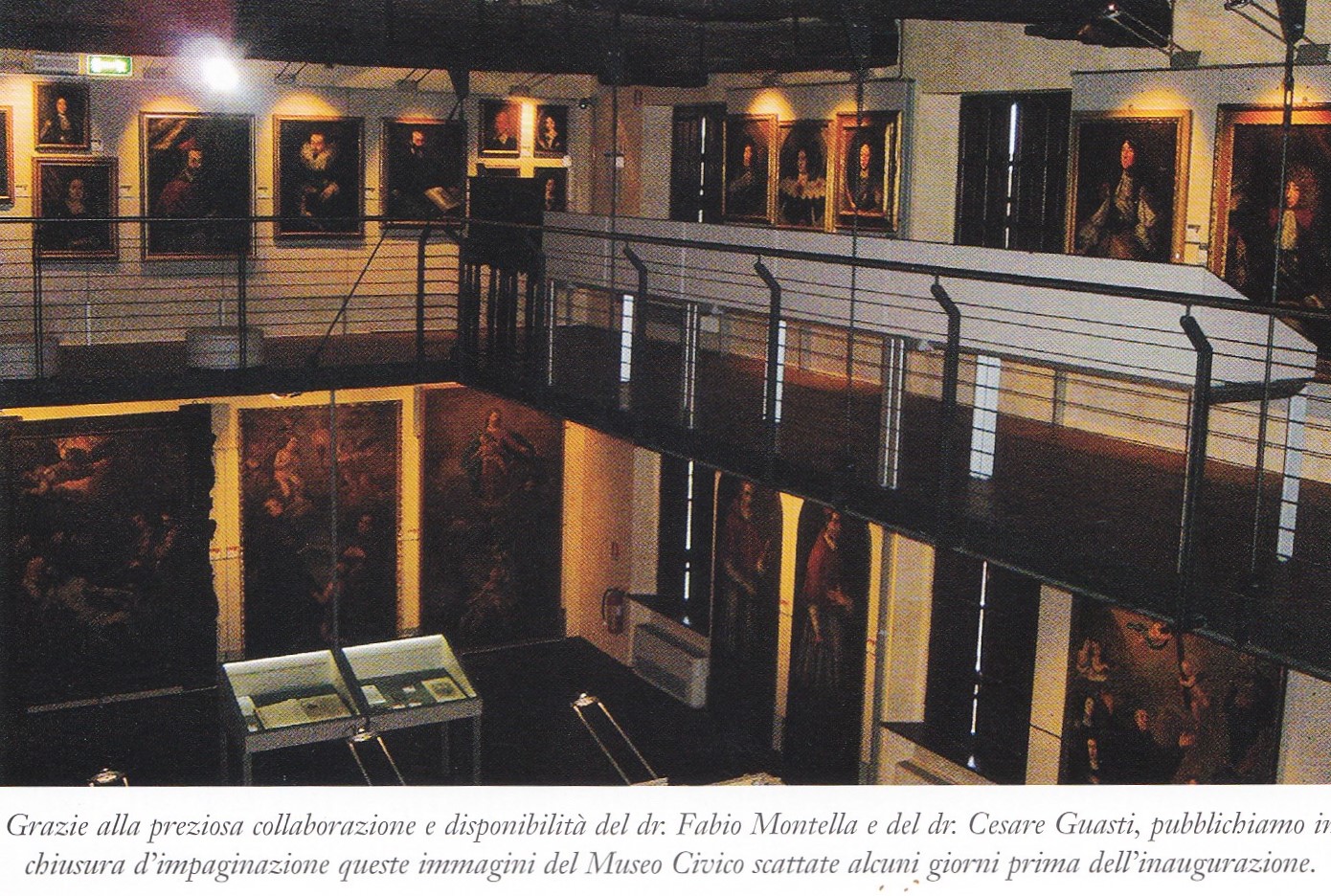

Ora, dopo più di 40 anni di vita e di “servizio”, questo Museo è stato recentemente trasferito e riaperto in Castello, accolto ed allestito nella grandiosa Sala detta dei Carabini che si trova nel palazzo rinascimentale che guarda, con una elegante facciata porticata in una piccola e disadorna piazza alberata e la bancata sinistra del Teatro. L’ingresso è previsto sotto il portico all’altezza della campata di centro.

Ci troviamo costretti, a viva forza a fare di necessità virtù cioè a ripetere, confidando che il materiale esposto sia più o meno quello precedente, a ripetere dicevamo la descrizione delle cose d’arte e di valore civico e storico che avevamo utilizzato nella descrizione del Museo di prima per non lasciare muta una parte così utile e così desiderata del nostro pellegrinaggio turistico.

La prima Sezione comprende ed illustra tutta l’iconografia dei Principi Pico, dal secolo XV alla fine della Dinastia, cioè fino all’ultimo Duca Francesco Maria (Quadreria Pico) e in aggiunta, la iconografia dei Duchi di Modena, entrati nel 1710 in possesso della Mirandola, da Rinaldo a Francesco V, cioè fino alla fine del Ducato di Modena. Si tratta di un complesso di circa 35 dipinti dei quali i più importanti o i più interessanti sono: diversi ritratti di Giovanni Pico,di mano anonima e spesso purtroppo mediocre, tra cui quello notissimo tradizionale, copia di originale tardo- quattrocentesco perduto e variante di quello altrettanto noto, assegnabile alla cerchia dell’Altissimo, che si vede alla Galleria degli Uffizi in Firenze, il ritratto di Giovan Francesco II, copia di originale probabilmente su tavola della fine del secolo XV, i ritratti di Alessandro I e della moglie Laura d’Este (questo è un disegno a matita con tocchi di biacca su carta; tutti gli altri sono ad olio su tela), opere eccellenti e di grande realismo e penetrazione psicologica del pittore Sante Peranda, quello di Alessandro II in età avanzata, attribuibile a Francesco Stringa di Modena, il ritratto di Alfonso IV d’Este, opera eccezionale del fiammingo Giusto Sustermans.

I ritratti sono solo una piccola parte di quelli che in antico esistevano nella Reggia e in diversi edifici di uso pubblico della Mirandola e purtroppo, esclusi come si è visto alcuni casi, ne sono artisticamente la parte più modesta. Tuttavia rappresentano nel loro insieme un corpo di grande interesse storico e documentativo e anche di grande valore civico ed iconografico perché è la prima volta che questi quadri si possono vedere insieme e perché molti, anzi moltissimi, dei personaggi rappresentati non erano mai stati identificati o quel che è peggio erano oggetto di identificazione sbagliata.

Insieme a questi dipinti erano esposte, ora erroneamente spostate in altre sedi, alcune grandi tele da altare, ancora una volta provenienti dalla chiesa di S. Francesco, che sono rimaste di “proprietà” del Museo; tra le più interessanti: la corrusca, passionale Conversione di S. Paolo del veneziano Peranda, la poetica Epifania attribuita ad un pittore mirandolese di nome Costanzo Bonomi del Seicento ma opera della scuola di Palma il Giovane, eseguita nel 1621, una Ultima Cena (appartenente al Refettorio) e una grande tela d’altare con la B. Vergine in Gloria e quattro Santi cioè S. Lucia, S. Agata, S. Bonaventura e S. Biagio, opera di Annibaie Castelli. Molte di queste tele si trovano, come si è visto, in deposito al Palazzo Comunale, dove sono esposte in Sala Granda.

La seconda sezione (già Mostra della Zecca) illustra la Zecca della Mirandola, le medaglie dei Pico e in appendice un raro ed importante gruppo di medaglie rinascimentali, tra copie ed originali, che si riferiscono a personaggi in qualche modo legati al mondo, alle vicende, alla storia della Corte dei Pico. La Zecca fu fondata da Giovan Francesco II (che anche in questa decisione si dimostrò politico accorto, abile amministratore e splendido Signore) nell’anno 1515 e funzionò fino al 1704. Sono presenti monete di quasi tutti i Principi, dalla data di fondazione fino alla fine della Signoria. Le monete di Giovan Francesco II sono tra le più belle monete della Mirandola e quelle con ritratto sono in assoluto tra le più belle monete di tutto il Rinascimento italiano. Di questo Principe si possiede il rarissimo ducato d’oro detto della Mirandola (peso gr. 3,4) con ritratto e due straordinari doppi ducati in oro (peso gr. 6,5 circa) detti dalle figure impresse nel loro rovescio, rispettivamente di S. Francesco e del Libro.

Di Ludovico II Pico si posseggono lo Scudo d’oro detto del sole (peso gr. 3) e il rarissimo, introvabile mezzo scudo d’oro (gr. 1,75). Queste monete d’oro sono ora giustamente in cassetta di sicurezza; è augurabile che vengano esposti almeno i loro calchi o delle riproduzioni dorate. Sempre di Ludovico si vedono alcune altre monete in argento (Paolo, mezzo Paolo) e in rame (Sesino e Quattrino), quasi tutte incise dall’eccellente zecchiere e medaglista Pastorino da Siena, con motti ed allegorie allusive alla vittoria conseguita dai Mirandolesi nel 1552 contro le armi di Papa Giulio III. Di Alessandro I si vedono il fiorino cosiddetto tipo Brabante, con le armi alterate di quello Stato, battuto in argento di infima lega per contraffare quella valutatissima moneta e il giorgino o mezza lira della Mirandola con il ritratto detto della gorgiera e la figura di San Possidonio in sedia episcopale, siglato A.R. che sono le iniziali del celebre zecchiere e falsario Agostino Rivarola. Di Alessandro II va segnalato il rarissimo ducutone in argento con ritratto e nella seconda facciata la Fenice sul rogo. Tra le medaglie di Casa Pico vanno ricordate e viste le due rinascimentali di Giovanni Pico dette delle Tre Grazie, della scuola fiorentina di Nicolò Spinelli, la medaglia uniface del secolo XVI che potrebbe essere di mano di Timoteo Refati (se veramente si leggono le lettere T.R. nell’esergo), la bella medaglia commemorativa del V° Centenario della nascita del filosofo (opera di R. Consonni) dello stabilimento Jhonson di Milano, le medaglie auliche del tardo Cinquecento di Ludovico II e il calco in stagno del perduto medaglione settecentesco del Cardinale Ludovico Pico che fu l’unico Cardinale del Casato. Tra le altre medaglie dovute quasi tutte ad importanti medaglisti del Rinascimento, ma in gran parte copie, non si possono tacere le due splendide di Lionello d’Este, tra cui quella con il rovescio della Lince bendata, robuste ed emozionanti opere del Pisanello.

Il Museo possiede anche ed espone alcuni punzoni, timbri, rami incisi antichi della Mirandola; possiede una collezione di monete romane che è in corso di riordino e di catalogazione.

Al tempo delle Manifestazioni in onore di Giovanni Pico, nel 1963, era stata allestita anche una piccola Mostra Archeologica, che poi, opportunamente ampliata ed arricchita grazie a ripetuti interventi della sezione C.E.S.P. (Centro emiliano studi preistorici) della Mirandola, divenne la Sezione archeologica del Museo. Questa Sezione offre allo studioso e all’appassionato, con i suoi pezzi esposti, di non grande anzi di scarso valore economico ed artistico ma di grande valore documentativo, una panoramica abbastanza esauriente delle industrie e del tipo di civiltà delle stazioni preistoriche che si trovavano nel territorio mirandolese e nelle sue strette vicinanze. Queste stazioni risalgono a circa 3000 anni fa e tranne la Tesa e le Pavignane conosciute da tempo sono state scoperte, come si è detto, solo in questi ultimi anni.

Il Museo Giuseppe Venturini di S. Felice sul Panaro organizzato dal 1973 dal Gruppo Studi “La Bassa Modenese” nell’antica Rocca, per ora è l’unico che abbia una documentazione di tutti questi siti ed è l’unico che illustri correttamente e scientificamente la situazione archeologica della Bassa modenese e del territorio alla destra del corso del Po e alla sinistra del fiume Panaro; situazione, che proprio alla luce di queste scoperte e di questi studi, appare ed è molto più complessa di quanto si sapeva finora e che dimostra un’abitabilità e una densità di popolamento della zona e del territorio insospettate.

E interessante segnalare che la Sezione archeologica presenta alcuni oggetti (ugelli, matrice a forma di scalpello) indicativi che quelle popolazioni conoscevano l’arte della fusione. Possiede anche un ciotolo inciso con la figura di un gabbiano in volo trovato dal CESP della Mirandola nella stazione mirandolese della Cà Bianca.

La sezione archeologica del Museo comprende anche un piccolo settore, di sola importanza documentativa di reperti romani, riferibili, come si è detto al Tardo Impero, settore interessante ma estremamente povero, sia rispetto a quanto si sarebbe potuto e dovuto recuperare prima che i lavori agricoli moderni distruggessero tanto materiale, sia rispetto all’estensione del territorio interessato dagli insediamenti.

Tratto da: Nuova guida storica ed artistica della Mirandola e dintorni

Autore: Vilmo Cappi

Edizioni Grafiche Il Dado

Anno: 2008