Deputazione di Storia Patria per le antiche Province Modenesi

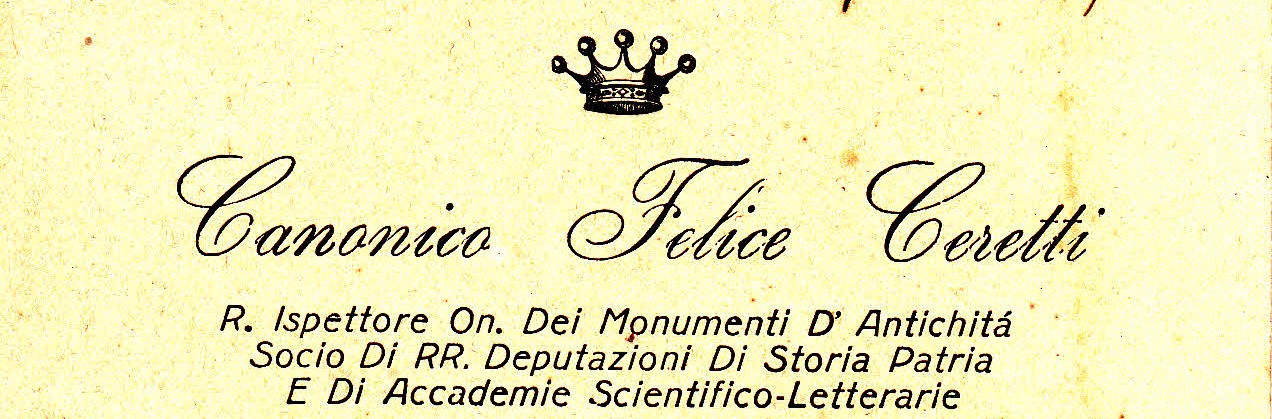

Quando si leggono ricerche di eminenti storici emiliani capita spesso citato il riferimento alla “Deputazione di Storia Patria”, di cui Don Felice Ceretti ne era un autorevole membro, forse però non tutti sanno però cos’è questo storico ente.

Negli anni post-unitari in tutta Italia gli studi storici conobbero nuovi impulsi e nuovi interessi, e si potè assistere ad una fioritura di pubblicazioni di monografie illustrative di ricerche sul passato ed anche di romanzi storici ad ampia diffusione popolare. In questo clima, in questo ambiente, il governatore dell’Emilia e Romagna Luigi Carlo Farini, su invito del ministro della Pubblica Istruzione Antonio Montanari, e su consiglio del segretario generale del ministero, il vignolese Francesco Selmi, con decreto datato 10 febbraio 1860, istituì tre Deputazioni di storia patria nel rispetto delle antiche divisioni della regione in ducati e legazioni, con una sede a Modena con giurisdizione sulle province di Reggio Emilia, di Massa e Carrara, una a Parma, una a Bologna, estesa al territorio della Romagna; successivamente anche Ferrara divenne sede di una Deputazione.

Il termine Deputazione di storia patria ricalcava la denominazione data fino dal 1838 dal re del Piemonte Carlo Alberto alla società di studi fondata a Torino. Fine primario dell’associazione era la promozione delle ricerche storiche e infatti il primo atto fu l’apertura degli archivi a tutti gli studiosi; attraverso la consultazione, il confronto, l’interpretazione dei documenti ci si proponeva di arrivare all’esame e all’illustrazione della storia, della cronaca, dell’arte, della tradizione, del folclore locali.

Primo presidente della Deputazione di storia patria per le antiche province modenesi fu mons. Celestino Cavedoni, illustre letterato, storico, archeologo, numismatico, epigrafista, teologo, ed è il caso di annotare che in questi anni furono soci corrispondenti della Deputazione eminenti studiosi quali Cesare e Giuseppe Campori, Carlo Malmusi, Luigi Carbonieri, Francesco Ferrari Moreni, Carlo Borghi, Paolo Guaitoli, Giuseppe Campi. Le vicende dell’associazione furono varie; nel 1864 si ebbe la fusione tra le Deputazioni di Modena e di Parma; nel 1877 si arrivò alla fusione di tutte quattro le Deputazioni emiliane; nel 1892 ognuna riacquistò la propria autonomia.

L’attività si svolse lungo due linee principali, lo svolgimento di sedute di studio, documentate a fine anno nella pubblicazione degli «Atti e memorie», e la ricerca storica che diede origine ad una serie di importanti volumi, intitolata «Monumenti di storia patria», comprendenti le antiche cronache e gli statuti comunali, e successivamente altre importanti monografie su argomenti vari, sempre di storia locale.

Nel 1931, compiuto il restauro della canonica della chiesa di S. Maria Pomposa, dal 1716 al 1750 abitata dal prevosto don Lodovico Antonio Muratori, nota come F «Aedes Muratoriana», la Deputazione di storia patria vi trasferì la propria sede, qui ebbe gli uffici, la sala per riunioni, l’archivio, la biblioteca; qui trovarono posto anche il Museo muratoriano e il Centro studi muratoriani.

In tutti questi anni l’attività della Deputazione fu notevole. Periodicamente vennero organizzate tornate di studio; le comunicazioni dei soci furono sempre numerose e interessanti; in occasione di ricorrenze varie, anniversari di nascite e di morti di personaggi illustri, si tennero convegni, tra i quali meritano di essere ricordati quelli celebrativi di Lodovico Antonio Muratori, di Benedetto Bacchini, della fondazione dell’abbazia di Nonantola, di Luigi Riccoboni, di Alessandro Tassoni, di Jacopo Barozzi, di Celestino Cavedoni, del cardinale Giovanni Morone, di Jacopo Berengario, del duca Francesco V e gli altri sul folclore locale, sulle valli appenniniche del Panaro, del Dolo, del Dragone, del Leo, del Rossenna, del Tiepido, sul territorio del Medio Frignano e di Pavullo, dell’Alto Frignano e di Pievepelago.

Ancora è il caso di ricordare che in questi anni furono soci corrispondenti della Deputazione ben noti cultori di studi locali quali Arsenio Crespellani, Marco Antonio Parenti, Francesco Selmi, Giovanni Galvani, Adolfo Galassini, Giovanni Sforza, Nicomede Bianchi, Paolo Gaddi, Alessandro Giuseppe Spinelli, Matteo Campori, Felice Ceretti, Pietro Bortolotti, Luigi Francesco Valdrighi, Giuseppe Silingardi, Luigi Vischi, Naborre Campanini, Angelo Secchi, Tommaso Casini, Tommaso Sandonnini, Bernardino Ricci, Dante Pantanelli, Venceslao Santi, Adolfo Venturi, Giuseppe Vandelli, Domenico Fava, Arrigo Solmi, Giulio Bertoni, Leone Tondelli, Giovanni Canevazzi, Emilio Paolo Vicini, Federico Patetta, Angelo Mercati, Andrea Balletti, Guido Bucciardi, Gusmano Soli, Giuseppe Cavazzuti, Cesare Cesari, Gino Roncaglia, Alfonso Morselli, Roberto Salvini, Pietro Puliatti, Giovanni Castagna, Fernando Manzotti, Giuseppe Dossetti, Adamo Pedrazzi, Giovanni Spadolini e altri ancora che citare sarebbe lungo. Presidenti furono Celestino Cavedoni, dal 1860 al 1865, Carlo Malmusi, dal 1866 al 1874, Giuseppe Campori, dal 1874 al 1887, Pietro Bortolotti, dal 1877 al 1894, Arsenio Crespellani, dal 1895 al 1900, Benedetto Malmusi, nel 1900, Giorgio Ferrari Moreni, dal 1901 al 1923, Tommaso Sandonnini, dal 1924 al 1927, Giovanni Canevazzi, dal 1927 al 1932, Emilio Paolo Vicini, dal 1933 al 1946, Tommaso Sorbelli, dal 1946 al 1964, Franco Violi, dal 1964 al 1977, Giorgio Boccolari dal 1977 .

Tratto da: Enciclopedia Modenese

Autori: Giancarlo Silingardi – Alberto Barbieri

“Il Segno” Editrice

Anno: 1994