Vilmo Cappi – La monumentale Chiesa del Gesù e le sue opere d’arte

La dedicazione della chiesa, destinata e assegnata ai Padri della celebre Compagnia di Gesù, è al Santissimo Nome di Nostro Signore Gesù Cristo.

Voluta e cominciata nel 1621 da Alessandro I Pico che perseguiva accortamente la politica di chiamare nella capitale dello Stato i più importanti Ordini religiosi del tempo, la chiesa fu perfezionata e resa officiabile dal nipote e successore Alessandro II, quasi 70 anni dopo, nel 1689, un anno prima dell’apertura del Collegio che le sorge vicino. Per quanto come si è detto del tutto agibile, la chiesa non potè essere completata all’esterno (ancora oggi è mancante della decorazione della facciata e non è stato costruito il campanile) per una serie di motivi diversi e commisti tra i quali i più importanti e decisivi furono la morte dei Mecenati, un discretamente lungo periodo di “interregno”, la peste del 1630 e le calamità di natura amministrativa, politica, militare e dinastica che di lì a poco seguirono e che si protrassero nel secolo XVIII. All’interno invece è completata in modo magnifico: si presenta in un fastoso stile barocco, di ordine corinzio, ad una sola ampia navata con due larghe cappelle per lato e una terza maggiore formata dallo stesso braccio del transetto, con pianta a croce latina regolarissima e l’abside rettangolare; è ricca di arredo e di opere d’arte. Più che l’architettura, di linee semplici e ancora classicheggianti (come del resto quella del Collegio), sono i motivi ornamentali che, insieme all’arredo, inseriscono stilisticamente la chiesa nell’ambito del gusto e dell’arte barocca.

La chiesa è caratterizzata infatti da tre “elementi barocchi” particolari e distinti, estremamente significativi ed interessanti, che sono: gli stucchi, le statue, l’arredamento.

Gli stucchi: sono opera dello scultore Pompeo Solari che li eseguì praticamente tra il 1680 e il 1683. Consistono essenzialmente in un alto cornicione con fregio ad arabeschi, cioè a volute vegetali e con figure allegoriche e in una serie di motivi ornamentali che decorano e impreziosiscono le nicchie, gli archivolti delle cappelle e i finestroni. Anche in stucco, colorato, è una grandiosa composizione araldica che riproduce lo Stemma Pico – Mirandola – Concordia, che si vede al di sopra della porta. E motivo di interesse, appena entrati in chiesa, esaminare con attenzione queste cose e seguire con lo sguardo lo svolgersi e la composizione del cornicione le cui immagini allegoriche si esprimono, certamente in obbedienza al desiderio cioè alla volontà della committenza, in un continuo riferimento, mediante simboli araldici, alla gloria della Famiglia Pico e alla situazione dello Stato.

Le aquile, che vediamo anche al centro dei capitelli delle lesene significano, come è noto, la Città e il Ducato della Mirandola, i leoni rampanti, che troviamo saltuariamente nel fregio della cornice e delle finestre a grate del Presbiterio, significano la Terra e il Marchesato di Concordia, la scacchiera significa Pico, le corone ducali e marchionali le dignità raggiunte dai Principi e dallo Stato; l’aquila bicipite l’Impero; i festoni di fiori e di frutta sono i simboli dell’Abbondanza data dalla pace. La gloria della Chiesa è rappresentata dai medaglioni del fregio; nel primo vano i tondi contengono figure e simboli liturgici e religiosi chiariti da motti; nell’abside, dove sono affiancati da due aquile, contengono il monogramma di Cristo.

Le statue: sono in gesso e scagliola; sono opera di Petronio Tadolini, da Bologna, (fratello dell’architetto Francesco) e furono eseguite nel 1760 cioè circa 70 anni dopo l’apertura della chiesa, quando lo stile barocco stava sfumando nel rococò. In tutto sono 14 e rappresentano i principali Santi della Compagnia di Gesù, Santi vicini alla Compagnia e alcuni Dottori della Chiesa Universale. Sono di grande effetto decorativo e con i loro atteggiamenti, melodrammatici e scenografici, movimentano ed abbelliscono molto l’interno. Prima di esaminarle singolarmente, se si vuole, è bene, dal luogo stesso scelto per l’osservazione degli stucchi e della cornice (luogo che può essere il centro della chiesa), soffermarci un poco per averne una visione per quanto possibile generale. Sembrano “migliori” e meglio modellate le statue della prima parte della chiesa rispetto a quelle del transetto anche se queste esprimono forse maggiore forza interiore.

L’arredamento: è quasi tutto in legno; quasi tutto, per non dire tutto, è opera di intagliatori mirandolesi della fine del secolo XVII; è di grande bellezza decorativa e di non comune pregio artistico. Le opere più importanti e decisive sono le cornici dei dipinti delle Cappelle e gli altari dei bracci della Croce. Furono eseguite e collocate in sede qualche anno dopo l’apertura della chiesa; gli altari nel 1692, le cornici nel 1696. Gli artisti che le eseguirono ebbero il merito di lasciarci un corpo di opere di grande valore artistico e per giunta, pur nelle diverse interpretazioni personali, di grande unità stilistica. Il maggiore di essi, che si può considerare anche il loro maestro, fu Paolo Bonelli, operoso a lungo anche nel Veronese, al quale si devono due cornici (una ora perduta) e gli altari; gli altri furono Giacomo Gibertoni che scolpì il pulpito e una cornice, Felice Brancolini e Giovan Battista Salani che eseguirono insieme l’altra cornice. A Mirandola, il Bonelli aveva scolpito per l’Oratorio del SS. Rosario l’ancona dell’altare del SS. Crocifisso e diversi altri altari per diverse chiese, uno dei quali rientrato ora (2001) al Duomo dal Museo Diocesano di Carpi dove era conservato. Il Gibertoni aveva scolpito cornici ed ancone per tele e altari per parecchie chiese, principalmente per la chiesa delle Monache di S. Ludovico. Praticamente tutte queste opere sono andate distrutte. La bellezza delle opere conservate nella chiesa del Gesù ci dà motivo di rimpiangere e di rammaricarci per quelle loro cose perdute. Una caratteristica fortunata dei lavori della chiesa del Gesù è che il legno è stato lasciato al naturale. E’ da ricordare che tutto l’arredo è stato lodevolmente restaurato a regola d’arte negli anni 1997-98.

Vediamo ora di percorrere la chiesa con un programma che ci consenta di esaminarla con l’attenzione che merita e con qualche soddisfazione. Si parta dalla prima cappella a destra di chi entra.

Cappella ed altare di S. Liborio. La tela rappresenta S. Liborio che prega ai piedi della Madonna col bambino; è opera non priva di qualità del pittore bolognese Girolamo Negri detto il Boccia, della fine del secolo XVII. Il Santo è invocato a protezione dei malati di calcoli urinari (“al mal dla preda” = il male della pietra) ed è forse non privo di interesse far notare come su di una pagina del libro che uno degli angioletti seduti sta sfogliando si vedono alcuni calcoli urinari. Questo particolare ci lascia supporre che il dipinto sia stato commissionato per voto o per grazia ricevuta. La cornice è opera del mirandolese Giacomo Gibertoni; delle tre che rimangono, pur essendo molto bella, è la meno aggraziata; la decorazione è un po’ greve: fiori e fogliame, tralci di vite e grappoli si avvolgono e si intrecciano un po’ pesantemente. Il Gibertoni, come si è detto, è anche l’autore del Pulpito, che presenta le stesse caratteristiche.

Segue la Cappella di S. Luigi Gonzaga. Il dipinto che rappresenta il Santo tra gli angeli, opera di anonimo bolognese del secolo XVII, è cosa insignificante. Invece la cornice del quadro è eccezionale; è opera congiunta di Felice Brancolini e di Gian Battista Salani. La sua perfezione e la sua compiutezza sono tali che l’oggetto non viene più visto come motivo decorativo o di arredamento ma viene goduto in se stesso perché ha acquistato la piena autonomia di un’opera d’arte.

Il Pulpito: già si è fatto cenno alle sue caratteristiche dal punto di vista dell’intaglio; la costruzione però è resa ugualmente interessante dal baldacchino con fiocchi, che la sovrasta e dal magistrale motivo della mano che sporge dalla ringhiera protendendo il Crocifisso. Porta scolpiti più o meno gli stessi motivi della cornice del quadro di S. Liborio: nella parete frontale, festoni di fiori e frutta e due cornucopie, tra le quali si vede il monogramma di Cristo irradiante. Accortamente il Gibertoni ha richiamato i soggetti e i motivi che sono presenti negli stucchi.

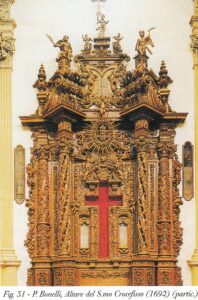

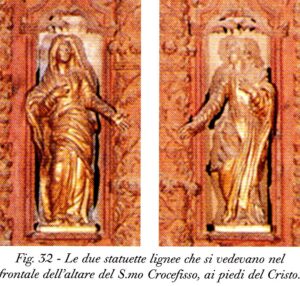

Nella Cappella seguente, che occupa tutto il braccio sinistro del transetto, si trova l’altare in legno del SS.Crocefisso. E’ un’eccellente opera di architettura e scultura di Paolo Bonelli, come si è detto, il maggiore in assoluto degli intagliatori in legno della Mirandola. Il manufatto ripete gli schemi degli altari barocchi in legno dei secoli XVII-XVIII una volta così numerosi come si è accennato nel Mirandolese. La macchina è articolata e sostenuta da quattro colonne fittamente coperte da fregi, due delle quali tortili e cave, che sostengono una trabeazione ad andamento spezzato, che a sua volta sostiene un vasto timpano spezzato a volute, sulle quali siedono due angeli con le palme. Dalla trabeazione si innalza un grande fastigio sormontato dalla statuetta di Gesù Bambino che innalza la Croce. Nella parte centrale al di sotto di un grande monogramma di Cristo è inserita una teca cruciforme che contiene un antico Crocifisso detto della Mirandola o del SS. Rosario (perché in origine si trovava in questo oratorio), che ora dà il nome all’altare. Il Crocifisso in stucco plasticato e dipinto (alto circa 115 cm), è caratterizzato da un panno di velluto alle reni e risale probabilmente al secolo XVI. E ritenuto miracoloso ed era molto venerato nel Mirandolese nei secoli scorsi; ancor oggi, come dall’origine, viene portato in solenne Processione per le vie della Città il Venerdì Santo, nelle tarde ore del pomeriggio; in antico durante la Settimana Santa, era esposto alla venerazione e al bacio dei fedeli. Ai lati della teca cruciforme si aprono due nicchie che contenevano due piccole statue in legno dorato della Madonna e di S. Giovanni, purtroppo rubate nell’anno 1998. In origine, al posto del Crocifisso, nello spazio centrale dell’altare, esisteva un dipinto. La tavola che conteneva la teca con le statuette e il monogramma di Cristo fu inserita al posto del dipinto dell’anno 1783, togliendola dall’altare del SS. Crocifisso che era nell’allora soppresso Oratorio del Rosario e che era ugualmente, come si è detto, opera del Bonelli. Nonostante questa manomissione, l’altare rimane una magnifica costruzione, sia per la perizia che per la fantasia dell’invenzione. Raramente le ancone degli altari sono firmate ma il Bonelli consapevole dell’importanza e del valore dell’opera incise le sue iniziali e la data di esecuzione nello specchio dei piedistalli delle colonne laterali: P.B.-1962.

Ai lati della cappella si vedono due interessanti candelabri in legno, scolpiti nel 1887 e firmati dall’intagliatore Giuseppe Carretti di Modena. Rappresentano due mezze figure di angeli che sorreggono un porta candela.

Estremamente interessante è anche l’altare maggiore, in origine il solo manufatto in marmo della chiesa, opera di Francesco Marchesini di Verona, lo stesso artista che eseguì, come si è visto, l’altare della Beata Vergine di Reggio nella chiesa di S. Francesco. Fu eseguito in quasi due anni, dal 1686 al 1688. Il ciborio, che si innalza al suo centro, è composto quasi a tarsia con marmi diversi, alcuni dei quali rarissimi e pregiati (si veda nella parte posteriore il larghissimo frammento di agata), di diverse qualità, dicevo e di diversi colori, nella forma di una chiesa a tre piani sostenuti da colonnine, trabeazioni e timpani e sovrastati da una cupoletta ottagonale con ringhiera. All’origine era adornato da 19 statuette in legno patinato a bronzo che raffiguravano i principali personaggi della Compagnia di Gesù; quelle che mancano sono state rubate, alcune abbastanza recentemente. Molto belli ed interessanti sono anche gli sportelli o porticelle del tabernacolo, in argento sbalzato e dorato, e del ciborio che sembrano opere del secolo XVI (?) cioè in questo caso di reimpiego, precedenti alla costruzione della chiesa e che rappresentano rispettivamente Cristo Re, Cristo sorretto da Angeli e una Resurrezione, questa però ripresa da un dipinto di Palma il giovane.

Dietro l’altare si vede un grande dipinto ad olio che occupagran parte della parete. E’ una bella, anche se leggermente statica, opera barocca, con una grande quantità di figure e di notevole tonalità cromatica, del pittore Innocenzo Monti di Imola che la eseguì, appositamente per la chiesa, nel 1690, poco prima di trasferirsi in Polonia dove dipinse, egregiamente e facendosi onore, tele ed affreschi per le principali chiese di Cracovia e di altre città. Rappresenta la Circoncisione di Gesù; ha una cornice in legno intagliato e dorato, liscia agli angoli e sormontata da un’aquila. La tela è stata restaurata nel 1994. Val la pena, prima di abbandonare il Presbiterio, di soffermarci un attimo a considerare i fregi delle finestre delle grate, lavoro, come si è già detto del Solari, che ancora una volta fanno riferimento alla glorificazione della Mirandola e di Casa Pico. Nella parte superiore del fregio è visibile la scacchiera Pico, ai lati della quale sono i due leoni rampanti di Concordia e un poco più sopra le due aquile monocefale della Mirandola. Nel fregio delle porte del transetto notiamo da una parte il monogramma di Cristo: IHS che contiene la Croce, dall’altra il monogramma della Vergine (non della Mirandola): MRA. Alle pareti si vedono due tele ovali, che rappresentano rispettivamente il Transito di S. Giuseppe e S. Mauro che sana gli infermi, belle opere del secolo XVIII, attribuibili al pittore anconetano Nicola Bertuzzi che provengono dalla chiesa dell’Ospedale. In Sacrestia fu a lungo conservata la bella ma accademica tela del pittore Adeodato Malatesta di Modena, che rappresenta S. Possidonio che prega ai piedi del SS. Crocifisso del Rosario sorretto da angeli e davanti alle mura della Mirandola che si vede in lontananza. Il dipinto fu commissionato dalla Comunità (per questo si vedeva lo stemma civico sulla cornice), come ex voto, per ringraziamento al Santo che aveva preservato la Città dal colera che aveva colpito gli Stati del Modenese negli anni 1836-37. Fu eseguito nel 1841. Si trovava nella cappella del S.mo Crocifisso; ora si trova al Museo Civico.

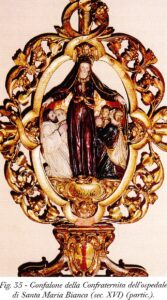

Si passi ora nella vicina cappella del transetto dove si trova un altro grandioso altare in legno, opera del Bonelli, che è l’altare della B. Vergine della Rosa. Lo specchio centrale che in origine conteneva un dipinto del Cassana che rappresentava S. Ignazio di Loiola, ora contiene un interessante dipinto della Titolare con S. Nicola e S. Liberata, del secolo XVTI, opera di Girolamo Vannulli, qui trasferito nel 1783 dalla chiesetta dell’ Orfanotrofio del Soccorso che faceva parte dell’ Ospedale. Nella mente dei padri Gesuiti e certamente del committente, che fu Alessandro II Pico, l’altare, anche se meno ricco di motivi figurativi e floreali di quello del SS. Crocifisso (che conteneva un dipinto con S. Francesco di Sales), doveva essere significativo e più importante di quello, del quale forse è più gradevole, certamente meglio pensato. Ha un fastigio grandioso con tre angeli che sorreggono festoni, sormontato da due angioletti che sostengono una grande corona. La firma dell’autore è incisa sulla cornicetta inferiore degli zoccoli esterni con queste lettere: P.B. – M.F. (Paolo Bonelli – mirandolese fece). Nella stessa cappella è accolta l’antica Croce processionale in legno intagliato, dipinto e dorato, della Confraternita di S. Maria Bianca o dell’Ospedale. I bracci della Croce sono intagliati a rami di albero intrecciati; al centro, in un ovato, si vede la Vergine eretta che apre il suo bianco mantello per accogliere e proteggere da una parte un gruppo di confratelli e di incappucciati, dall’altra poveri ed ammalati; le figure sorto policromate con lumeggiature d’oro.

E’ una bella opera, forse di artigianato mirandolese del secolo XVII e forse, più facilmente, lavoro di epoca precedente.

Come si è visto, la chiesa possiede diverse cose che provengono dall’Ospedale della Mirandola: la cosa è dovuta al fatto che nel 1783 l’Ospedale fu trasferito nel convento dei Gesuiti e la Chiesa del Gesù passò alla gestione e alla proprietà dell’Ospedale. Segue la Cappella della Madonna del S.mo Rosario. Quest’altare, che è in marmo, non faceva parte in origine della chiesa e la cappella, che era dedicata a S. Giuseppe aveva, come le altre, il suo piuttosto modesto altare al quale si trovava un altrettanto modesto dipinto, che si fregiava di una bellissima cornice in legno, ora perduta, che era quella intagliata dal Bonelli. L’altare che si vede adesso era l’altar maggiore dell’Oratorio del Rosario e fu qui trasferito, nel 1783, quando l’oratorio fu demolito. Il piccolo dipinto che si vede al centro è un frammento di affresco che rappresenta una Madonna del Rosario che era dipinta su di una colonna del Duomo.

Come si vede si trova qui un’altra conferma che il Duomo in origine era ricco di pitture murali. Fino all’ultima guerra l’affresco era coperto da una lamina d’argento posta a guisa di veste sulle figure. Nella sua sede, quest’altare era proporzionato allo spazio e all’ambiente per il quale era stato studiato e quindi aveva un suo significato estetico ed artistico che ora gli è venuto meno essendo quasi schiacciato nel vano dalle pareti della cappella. Fu costruito nel 1649 da Tomaso Luraghi da Como che allora era molto attivo nel modenese e che eseguì diversi altari per diverse chiese di Modena.

L’ultima cappella che ci resta da vedere è quella di S. Francesco Borgia, che accoglie come le altre un modestissimo altare, un dipinto mediocre e una bellissima cornice. Il dipinto, che presenta caratteri bolognesi della fine del secolo XVII, rappresenta il S. Titolare con S. Ubaldo e S. Stanislao Kostka (un Santo Gesuita polacco) in preghiera ai piedi della Madonna detta dei Gesuiti.

La cornice che ha una grande cimasa è di mano del Bonelli ed è opera di pregio ma di qualità minore degli altari e della cornice di Brancolini e Salani. Come particolare “curioso” si può far notare che l’artista ha voluto riportare nel legno, come motivo ornamentale e come simboli religiosi, il cappello cardinalizio e la mitra, che si vedono nel dipinto. A questo punto la visita della chiesa si potrebbe dire esaurientemente conclusa. Tuttavia per i più esigenti si possono aggiungere alcune, brevi notizie sui personaggi rappresentati nelle statue. Di 14 figure, 9 si riferiscono a personaggi della Compagnia. Sono rappresentati i Santi fondatori o i più antichi componenti dell’Ordine: Ignazio di Loiola, il fondatore, S. Francesco Saverio, il più caro dei compagni di Ignazio, attivissimo nella Missione, detto l’Apostolo delle Indie, S. Francesco Borgia, che fu il terzo Generale dell’Ordine, poi i Santi giovanetti, quasi adolescenti, di origine nobile o principesca che per amore di Gesù rinunciarono alle glorie del mondo e alla potenza del loro grado: S. Luigi Gonzaga, S. Stanislao Kostka, S. Giovanni Berghmans, considerati “il fiore più profumato” dell’Ordine; i Santi dotti: S. Roberto Bellarmino e S. Francesco di Sales; i Santi della Controriforma: S. Carlo Borromeo, ecc. Ricordo che le statue sono state eseguite nel 1760 e che a quella data sia Padre Francesco de’ Girolami, un altro dei personaggi rappresentati, sia il Cardinal Bellarmino, sia Padre Berghmans, già inseriti dai Gesuiti tra i grandi della Chiesa, non erano ancora stati santificati.

***

Il dignitoso, imponente palazzo, che vediamo attiguo alla chiesa, è il già ripetutamente nominato Collegio dei Gesuiti. Fu aperto, come si è detto, nel 1690, un anno dopo l’apertura della chiesa ma i Gesuiti erano già a Mirandola, in una loro piccola casa, da quasi 80 anni cioè dal tempo dell’invito loro rivolto da Alessandro I Pico. E’ un severo edificio a due piani, di linee classicheggianti, la cui bellezza è data in definitiva dalla semplice distribuzione delle finestre e delle porte, caratterizzate queste dalla presenza di una “testa in cotto”, di significato simbolico, che sporge al centro degli archivolti. Oltre alle funzioni proprie del loro ministero, i Gesuiti gestivano l’insegnamento, gratuitamente e per tutti, dalle classi che oggi corrisponderebbero alle elementari a quelle che potrebbero considerarsi ora ed equipararsi a certi corsi universitari. Il convento e gli alloggi dei Padri erano situati al piano superiore; le scuole e le officine, al piano inferiore. Dopo la soppressione dell’Ordine (1773) il fabbricato ospitò per un decennio i Padri Scolopi e le loro scuole e poi, fino al 1905 circa, come si è detto, il glorioso ed antico ospedale di Santa Maria Bianca; ora ospita la Biblioteca comunale.

Tratto da:Nuova guida storica ed artistica della Mirandola e dintorni

Autore: Vilmo Cappi Edizioni Grafiche Il Dado

Anno:2008