Livio Bonfatti – I legn e i avai

Livio Bonfatti, mirandolese di nascita (1947), ha conseguito il diploma di geometra nel 1968. Ha svolto l’attività lavorativa presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Mirandola. Dal 1985 al 1988 ha collaborato alle iniziative editoriali della casa editrice “Al Barnardon” mediante articoli e con impegni redazionali. Dal 1988 è socio della Associazione culturale Gruppo Studi Bassa Modenese e partecipa attivamente alla elaborazione di progetti editoriali. Contemporaneamente pubblica numerosi articoli sulla Rivista semestrale dell’ Associazione. Gli argomenti trattati spaziano dalla idrografia antica, alla geomorfologia storica, ovvero mettendo a fuoco quella che definiamo la “storia del paesaggio”, accompagnata da una puntuale ricerca archivistica. Il territorio preso in esame è quella parte di Pianura Padana che si distende dalla via Emilia sino al Po.

Principali pubblicazioni.

- Bonfatti, Mirandola sulla Secchia, in La Sgambada , 5ª edizione, Mirandola 1985.

- Calzolari- L. Bonfatti, Il Castello di Mirandola dagli inizi del Settecento alla fine dell’Ottocento: “descrizioni”, documentazione cartografica e trasformazioni planimetriche, in Il Castello dei Pico. Contributi allo studio delle trasformazioni del Castello di Mirandola dal XIV al XIX secolo, Mirandola 2005.

- Bonfatti, Manfredo del Fante. La Bassa Modenese sul finire del XII secolo, vista attraverso le vicende di un cavaliere medievale, «QBMo», 70 (2017).

I legn e i avai

Nella esauriente “Guida storica ed artistica della Mirandola e dintorni”, pubblicata nel 1981, al paragrafo “Note economiche e situazione agricola” Vilmo Cappi così scrive:

«Il territorio del Comune (ha 13700) va distinto sotto l’aspetto agricolo in due zone: la valliva (“i avai”) che si estende per quasi 3/5 nella parte di nord-est del comune, con terreni argillosi di antica origine alluvionale e una zona alberata e coltivata (“i legn”) più vicino al capoluogo con terreni più fertili».

La distinzione che Cappi ha inteso sottolineare, va ben oltre la semplice interpretazione etimologica, ma altresì evidenzia una stretta simbiosi dei termini con i fattori umani e del popolamento del nostro territorio.

“I avai” rappresentano un aspetto pionieristico della conquista del terreno agricolo che ha avuto il suo massimo sviluppo nell’ottocento con il completamento della bonifica idraulica, ma che solo da pochi anni, con la meccanizzazione agricola, può dirsi ultimata. Una terra di frontiera, identificata da toponimi che sono un simbolo di vita, “la Miseria”, “la Povertà”, “la Pitocheria”. Gli abitanti delle case sparse erano abituati a calure estive opprimenti ed ancor più confinati nei lunghi mesi invernali, al più completo isolamento. L’argilla tenace “cora” limitava ogni comunicazione. Oltre al raccolto era precario lo stesso alloggio, di fronte alle impetuose inondazioni del Po.

A questa immagine si contrappone, come rovescio della medaglia, la vita “in di legn”. Il terreno da coltivare veniva definito una “balota d’ov” oppure un “pan ad buter”, proprio per decantarne la facilità di lavorazione, l’ottimo drenaggio, le abbondanti rese cerealicole. Alcentro del lavoro dell’agricoltore vi era la stalla con “al bestii da monzar” e i terreni coltivati “il ciappi” erano ordinati e ben suddivisi “dal piantadi con al tirelli”.

Si è cercato di individuare un preciso limite territoriale per dire “chi a finis i legn” e “là a tacca i avai”. Cioè far coincidere “i legn” con il limite estremo della cosiddetta pianura “appenninica” ovvero i terreni della Bassa aventi caratteristiche morfologiche e pedologiche riferibili alla pianura carpigiano-modenese. Perciò il restante settore si deve assimilare alla Padania” in senso stretto, cioè al settore assiale della pianura del Po. È improprio dire che esista un limite, poiché non vi è ora nessun simbolo nè geografico nè politico che possa distinguere un diverso modo di pensare o di operare. È un limite che appartiene più alle sensazioni che a reali termini topografici. O meglio è un limites che va cercato nella storia. Non quella dei libri scolastici, ma bensì la storia che ritroviamo “dietro l’angolo”. Si tratta di una storia minore che non sconvolge imperi, che non si esprime in sanguinose guerre, ma che è fatta con il sudore e le fatiche dei nostri avi. Il modo migliore di “vivere” questa storia è conoscere e capire il perenne disegno che stimola l’uomo a crearsi, di generazione in generazione, una vita migliore.

Mi sia consentito fare un arduo paragone, confrontando l’uomo all’albero, riportando una definizione da “Alberi, come riconoscere gli alberi” di P. Lanzara e M. Pizzetti, Mondadori, 1977, pag. 20 e segg.:

“Ogni anno l’albero nel suo accrescersi, racchiude in un abbraccio il suo passato, costruendogli attorno un nuovo anello di materia viva: il tronco di un albero è il prodotto di un lavoro vecchio come l’albero stesso”.

E difficile scrivere di storia pensando all’albero quale chiave interpretativa anche di fatti ed avvenimenti di cui non è rimasta traccia nei documenti storici. Eppure gli alberi che ci circondano sono essi stessi una documentazione:

“Così dal numero delle cerchie si può conoscere l’età della pianta e da una attenta lettura dei loro spessori, della loro morfologia e dal loro colore, si può ricostruire tutta l’avventura della vita dell’albero a cominciare dal clima e dalle avversità meteoriche cui è stato sottoposto, alle condizioni di consociazione in cui è vissuto, alle sollecitazioni antropiche o animali che ha dovuto subire: gli anelli di accrescimento sono quindi una registrazione immediata e imperitura di tutti gli eventi che si sono svolti attorno all’albero”. I nostri progenitori, nel medioevo, avevano per gli alberi un vero e proprio culto. Gli alberi per la loro longevità e caratteristiche venivano contraddistinti quali termini confinari: olmo frondoso, il loppio inciso, il corniolo segnato, il carpine grosso, il loppio ed il rovere marcato con la lettera omega, il rovere bruciato, il rovere verde perforato, filari di alberi intagliati con il segno omega, un pero inciso, boschetto di frassini, la quercia ferrata. Poco alla volta, tuttavia, l’albero ha perduto la sua “sacralità” per divenire via via “tutore vivente” maritato alla vite o inutile arredo delle nostre campagne, contraddistinte ormai da “steppe di cereali”. L’albero assume una funzione secondaria nell’economia agraria. Con esclusione degli alberi da frutto che forniscono un reddito all’agricoltore, le uniche alberature che si incontrano nella nostra pianura sono costituite da alberi ornamentali. I criteri, tuttavia di scelta delle essenze arboree da mettere a dimora, nonché le aree da destinare a tali tipi d’impianti, rifuggono dai criteri di una buona pratica agricola. Le alberature tendono ad essere confinate in aree difficili da coltivare, nei terreni meno adatti, ma ben cosa peggiore è che le specie di piante messe a dimora, sono per lo più d’importazione e ben poco hanno da preservare la continuità storica di essenze che per tradizione erano più adatte al nostro clima ed ai nostri terreni. In quest’ultimo dopoguerra, le principali essenze impiegate per ornamento ed arredo sono state: cedrus deodara, cupressus, picea excelsa (albero di Natale), thuya, ecc., in quanto non presentavano l’inconveniente e l’onere della raccolta delle foglie. Per giungere, nel momento del “boom” economico, a voler riconoscere all’albero un preciso valore di “facciata”, rappresentato dalle innumerevoli piante di magnolia e cedrus messi a dimora appunto negli anni ‘60 e ‘70. Ora che la raccolta delle foglie rappresenta un hobby, chiamato giardinaggio, sono balzati in auge le alberature a foglia caduca. Attenti, però! Non può essere una volgare foglia, ma bensì una foglia di qualità, quale quella del ginkgo biloba o del liquidambar. Anche l’Ente pubblico non si è certamente disgiunto dalle mode o dalle pedisseque infatuazioni collettive. Ed ecco chilometrici viali di platani, tilia americana, aceri, robinie. Ed è pur vero che quando percorriamo le strade di campagna abbiamo modo di apprezzare la imponenza, la solennità delle quercie. I tronchi alti e robusti sorreggono le aeree chiome. La quercia non teme impetuosi temporali o rigidi inverni. Indenne da malattie, resistente ai parassiti, sembra ben adattarsi all’inquinamento. Non a caso si dice “forte come una quercia!”. Eppure sono ben poche le quercie messe a dimora in questi ultimi anni. Ora si chiede giustamente che questi alberi secolari siano censiti, siano protetti. Alle quercie deve essere conferito un valore ambientale che va ben oltre il valore intrinseco del legname, ma devono ritornare alla funzione simbolica di riferimento non solo topografico, ma anche di documento storico.

Riporto la corretta spiegazione di un vocabolo che sta entrando nella pratica botanica e di cura del verde, ma che ha in origine un ben preciso significato:

Dendrocronologia: lo studio, attraverso un attento esame dell’accrescimento degli alberi, la storia del clima e delle reazioni di questi alle variazioni ambientali. La manifestazione dell’accrescimento di un albero ci è data dalle cerchie annuali, un’entità misurabile e traducibile in un grafico, le cui coordinate siano accrescimento diametrale-tempo. Poiché l’influenza del clima su ogni cerchia fa sì che essa sia altrettanto unica quanto le impronte digitali di un uomo, impariamo attraverso la pluralità dei dati e l’esperienza, a leggere il legno. Si riesce in tal modo a ricostruire il diagramma di un dato periodo e partendo da alberi secolari abbattuti in epoca nota, risalire agganciando i diagrammi rilevati su legni sempre antichi mediante il collegamento a ponte (ossia con la sovrapposizione degli ultimi elementi di una serie con i primi della serie successiva) sino ad avere notizie che riguardano 7400 anni a ritroso (Pinus Aristata).

Tuttavia la capacità di accrescimento della pianta è in primo luogo proporzionale alle caratteristiche pedologiche del terreno in cui vive: “all’interno del cambio si trova il legno propriamente detto, in esso si individuano tanti anelli concentrici quanti sono gli anni di vita del tronco. Il legno è formato da fibre e vasi: questi ultimi hanno la funzione di trasporto della linfa grezza, cioè una soluzione acquosa dei sali minerali contenuti nel terreno, dalle radici fino alle foglie, dove avverrà la sintesi clorofilliana che trasforma questa soluzione inorganica in una soluzione di composti organici”.

Da H. Desplanques “Il paesaggio rurale della coltura promiscua in Italia”, 1959: “Che i campi siano recinti o no, che gli appezzamenti siano allungati, quadrati o irregolari – e questi aspetti non si devono trascurare – il problema essenziale per capire i paesaggi rurali è proprio quello delle piantagioni stesse, viti e sostegni. I filari costituiscono la trama fondamentale del paesaggio, regolano e rivelano le forme e le dimensioni delle particelle agrarie, i tipi di sistemazione del suolo e sono strettamente legate ai viottoli dei campi. Non è solo un problema che interessi i generi di coltura o la produzione, ma spesso un fatto di struttura agraria nel senso più stretto della parola, al di sopra del mutevole tappeto delle colture avvicendate, i filari innalzano un’architettura permanente”.

Ma è proprio da questa “architettura permanente” che s’indovina essere il riflesso di realtà profonde di ordine fisico che inizia questo mio parziale contributo.

Il viale Gramsci che ho vissuto, appartiene ormai ai miei ricordi. Il primo di questi è confinato nella mia infanzia, nei primi anni ‘50 quando, seduto sulla canna della bicicletta di mio padre, ci recavamo a “prendere il treno” alla stazione di Cividale per trascorrere con la mia famiglia, per ovvie “ragioni di salute”, le vacanze in montagna. La vista sul lunghissimo vialone mi era parzialmente limitata dall’ingombrante valigia di cartone che mio padre teneva sul manubrio. In un instabile insieme, io, mio padre e la valigia, percorrevamo i quasi quattro chilometri che separavano l’inizio del viale, in corrispondenza del “mulen d’la rotonda” dalla stazione, turbati al pensiero di giungere in ritardo alla partenza. Più indietro di qualche metro mia madre, anch’essa in bicicletta, ci tranquilizzava ricordandoci che mancasse ancora un’ora al passaggio del treno diretto a Verona. Era sempre mattino presto, tuttavia le ombre lunghe dei platani ci venivano incontro, in un lento susseguirsi, fino alla stazione. E finalmente si giungeva nel piazzale della stazione. A sinistra, appese in alto, ben allineate nelle rastrelliere, le biciclette al deposito attendevano, per un periodo più o meno breve, i loro legittimi proprietari. Anche le nostre biciclette ci avrebbero atteso per un mese, pronte a ritrovarle al ritorno dalle vacanze. Poi per alcuni anni non c’è più nulla, nel bagaglio dei miei ricordi, che riguardi il viale Gramsci. Prepotentemente, invece ecco riemergere il viale, ed in particolare inteso nella sua denominazione comune che per un cinquantennio ha sostituito il “vial d’la stazion” ovvero “al vial dal zucac”, riferito allo zuccherificio sorto a metà degli anni trenta.

Lo stabilimento saccarifero è stato per molti anni una delle poche industrie presenti nel territorio mirandolese e una notevole fonte di occupazione stagionale. L’importanza dello zuccherificio per l’economia mirandolese va ben oltre il fatto intrinseco di attività di trasformazione di un prodotto agricolo, la barbabietola, in prodotti industriali, alcool e zucchero, ma ha rappresentato un fatto sociale, poiché gli occupati in tale attività hanno impresso una svolta nel mondo operaio mirandolese. Se è innegabile che gli operai “fissi” dello zuccherificio hanno costituito una punta di diamante per la maturazione di una cultura operaia, ben maggiore importanza ha avuto nel costume mirandolese l’occupazione stagionale. Poco alla volta l’esperienza acquisita nel lavoro in fabbrica e i vantaggi che esso comportava, hanno convinto tanti giovani ad abbandonare il lavoro di agricoltore per diventare operai. Molti studenti ad affrontare il lavoro estivo con maturità ed impegno per un significativo riscatto economico.

Vi è poi il ricordo, un flash-back, che ha colpito la mia immaginazione e che mi torna alla mente tutte le volte che percorro il viale Gramsci. Una lunga interminabile fila ai bordi dell’asfalto di birrocci, piccoli e grandi, che trasportavano i carichi di bietole ai piazzali dello zuccherificio. Ogni birroccio impiegava molte ore dall’inizio della fila sino a giungere nel piazzale ed era frequente vedere nelle ore calde ed afose del pomeriggio, il birrocciaio riposare disteso nell’erba alta del fosso. In quelle calde giornate d’agosto, il solo refrigerio concesso a persone ed animali, era l’ombra dei platani che bordeggiavano il viale. Gli agricoltori con i loro birrocci stavano ben attenti a sostare di ombra in ombra ed evitare i raggi cocenti del sole.

Ed ecco pertanto rispuntare il filare di platani che costituisce il soggetto principale del mio racconto. Siamo pertanto grati al Podestà Trapletti che a metà degli anni trenta aveva disposto la messa a dimora dei platani. Ormai questo doppio filare fa parte dell’architettura del paesaggio mirandolese.

Vilmo Cappi, già dal 1975 ed anche di recente, ha messo in guardia i cultori di archeologia, ai quali erano indirizzate le pubblicazioni, ma anche ai più attenti mirandolesi, sull’importanza dell’insediamento Cividale a circa 200 m. verso sud-ovest della casa colonica, tra questa e la linea ferroviaria Bologna-Verona. Si trova a poco più di 4 km dalla Mirandola ed è finora l’insediamento preistorico più vicino alla città. Quota altimetrica m. 13,40. Anche qui non sembra comparire traccia di insediamento romano o medievale. I proprietari della fattoria che sono anche coltivatori diretti e che lavorano il terreno da più di 30 anni hanno sempre notato “cocci e ossami” e per questo chiamato impropriamente, come spesso avviene, il cimitero».

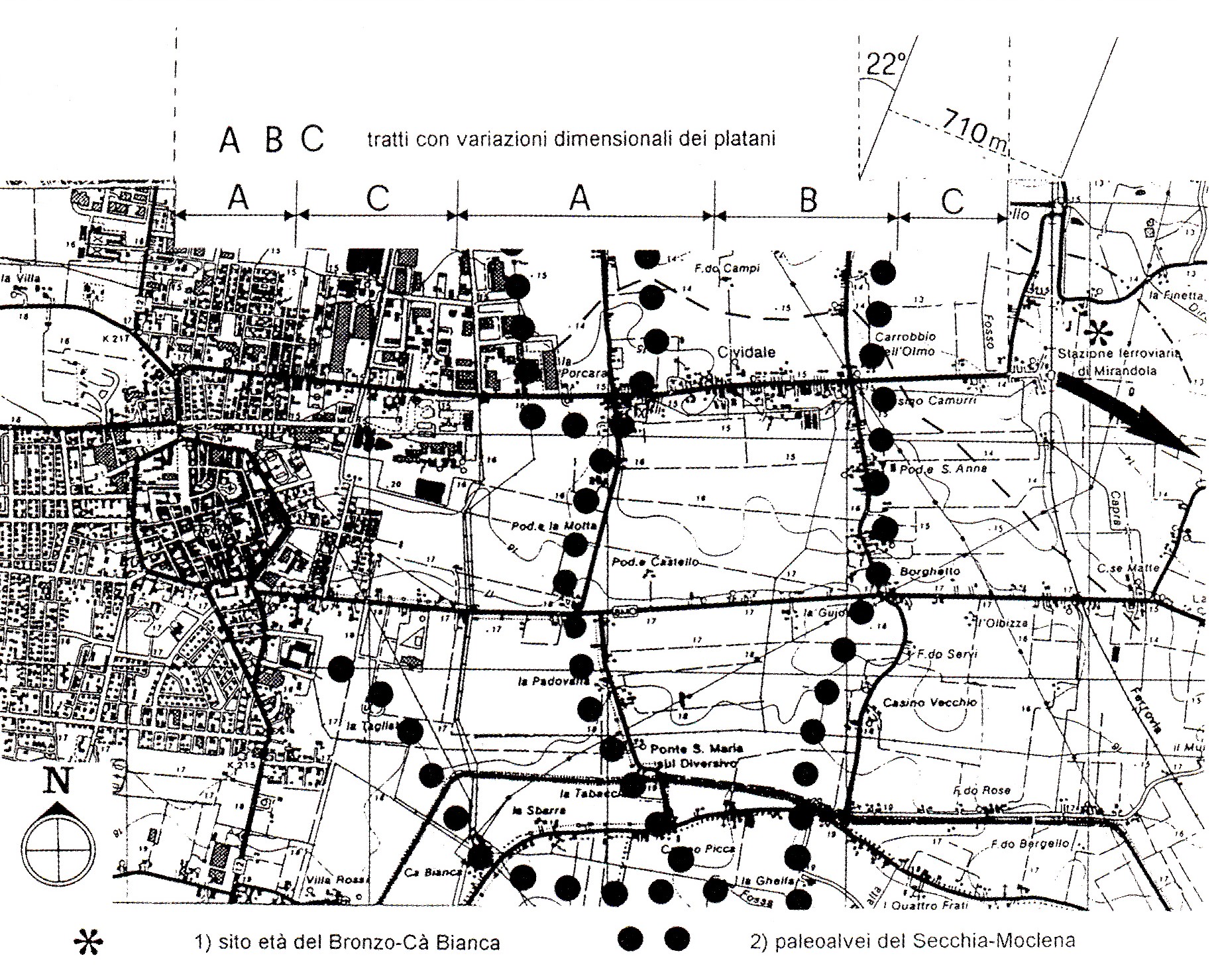

Mi preme sottolineare che la mancata individuazione del sito romano o medievale, ha sminuito e non poco l’importanza dell’insediamento. Tuttavia la quota altimetrica (m. 13,40 s.l.m.) rappresenta, in base al microrilievo, di per sè un elemento caratterizzante e qualificante. È inoltre auspicabile siano affrontate esaustive analisi litopedologiche e geomorfologiche, atte a fornire una valida ricostruzione paleoambientale. Fatti salvi i dovuti presupposti innanzi riportati, il sito preistorico della Cà Bianca deve ritenersi in stretta connessione con le altre stazioni dell’età del Bronzo (Palazzo, Tesa, Arginone) collocate tutte sul paleoalveo a meandri denominato Po Morto. Si riportano alcuni aspetti del popolamento antico emiliano studiati da Mauro Calzolari. La colonizzazione romana della pianura padana si manifesta ancor oggi, attraverso: “… una fitta rete di canali e di scoli che fiancheggia i campi e segue le cavedagne, lungo i margini dei lotti di terreno, quasi a sottolineare e a rendere evidente l’aspetto più considerevole del territorio dal lato storico-topografico e cioè la rigida e perfetta disposizione a scacchiera dei campi coltivati, tuttora residuo emblematico del sistema confinario romano (limitatio)”. E noto che vaste aree della pianura padana furono sottoposte alla “limitatio”, per cui la centuriazione (centuriatio) risulta essere la più diffusa tecnica agrimensoria, per tracciare i confini di un territorio, divederlo in lotti, per assegnarlo ai coloni seguendo regole tecniche e giuridiche prestabilite. Siamo in presenza quindi di un ager limitatus, cioè diviso per centurie e assegnato ai coloni (per centurias divisus ed adsignatus) che è il risultato della misurazione di un terreno da parte degli agrimensori (geometri o tecnici), per mezzo della “groma”, strumento che veniva usato per la misurazione del terreno (Dilke 1971) (in realtà serviva per formare allineamenti in squadro).

Il procedimento tecnico, con cui si giungeva alla parcellazione è così riassunto: veniva deliberatamente scelta una inclinazione astronomica, che nel caso della colonia di Mutina, venne fissato in 22°, per distinguere agli effetti civili e catastali, sistemi di divisione agraria in terreni contigui e appartenenti a tribù diverse, certo anche in relazione alla soluzione ottimale del drenaggio delle acque (Front. 31,7. limites mitterent, exacta conversione disereverunt). L’agrimensore tracciava una linea chiamata decumanus maximus (divisore massimo) – da ovest ad est – che questa determinava una linea perpendicolare chiamata Kardo maxinus (cardine massimo) – da sud verso nord -. Parallelamente a queste due linee veniva tracciata una serie di allineamenti minori, chiamati anch’essi rispettivamente decumani e Kardines, a distanza uguale, ottenendo così un sistema di ascisse e di ordinate, ognuna indicata da una numerazione progressiva. Sui lotti di terreno, nei punti d’incrocio dei limites (decumani e Kardines minori) venivano posti i cippi confinari, sui quali erano iscritti ì numeri dei limites stessi che, in quel punto, si incrociavano e ne veniva materializzato l’orientamento tramite il decussis (croce direzionale). Gli appezzamenti di terreno, così ottenuti, erano a forma quadrata e misuravano 20 actus (cioè 120 piedi quadrati, considerando la misura del pes romano pari a circa 0,296 metri) cioè circa 710,40 metri di lato, pari a circa 50,4 ettari. Si otteneva in definitiva una porzione di terreno chiamata centuria, da centum, che stava ad indicare, nei primi tempi della colonizzazione, il numero complessivo di coloni ai quali doveva essere assegnato. A sua volta questa era suddivisa per essere distribuita ad un numero prestabilito di famiglie di coloni.

Calzolari aggiunge: “L’ager datus adsignatus, oggetto della centuriazione, si componeva di tanti fundi di proprietà privata (fondi rustici con gli immobili nacessari per l’economia rurale). Il fundus costituiva un’unità economica autosufficiente e veniva designato con il nome del primo colono a cui era stato assegnato: se andava venduto o diviso, il fondo o ogni sua parte (locus fundi) conservava la primitiva denominazione, cioè il nome del primitivo proprietario. Il fondo veniva segnato nel libro fondiario e nel catasto della colonia con i suoi confini, i suoi obblighi e il suo nome (vocabulum funài): per tutte le controversie si faceva riferimento al catasto fondiario e pertanto il nome del fondo era un elemento necessario per la sua individuazione. Il vocabulum fundi si ricavava aggiungendo il suffisso di appartenenza anus al nome del proprietario: di solito si usava il gentilizio, più raramente il cognome”.

Non è facile rintracciare nei nostri caotici appoderamenti, i segni geometrici della centuriazione romana. In particolare quando percorriamo le strade della “Bassa”, il nostro pensiero corre, con commiserazione, a quell’antico geometra che deve essersi trovato da queste nostre parti per tracciare strade. In effetti l’attuale sistema viario è un susseguirsi di incomprensibili curve e svolte. Ingiustificati cambi di direzione per superare assurdi od inesistenti ostacoli. Per comprendere le ragioni di quanto sopra, ricorriamo a quanto scritto da Calzolari: “Abbiamo già prospettato che, specie nella bassa pianura dominata dall’incolto, da boschi e da paludi, la scelta delle percorrenze altomedievali fosse influenzata dalla mofologia del territorio e dalla coeva rete idrografica. In un tale ambiente, infatti, sembra logico ritenere che si preferissero quei percorsi articolati su terreni relativamente sicuri, coincidenti con quelle leggere emergenze morfologiche della bassa pianura note con il nome di “dossi”, originati da antichi alvei fluviali: una preferenza derivata pure dal fatto che su questi cordoni naturali erano spesso allineati, per una sorta di spontanea attrazione, gli insediamenti di una zona. Anche gli spalti laterali degli alvei fluviali ancora attivi nel medioevo erano percorsi da strade per una duplice ragione: il vantaggio già accennato di sfruttare il microrilievo di pianura e la possibilità di integrare le vie di terra con la navigazione”.

A causa delle progressive variazioni idrografiche, sono rimasti in vita solo i tracciati stradali, ora “inspiegabilmente” tutti a curve.

Due sole strade a ridosso del viale Gramsci sembrano differirsi dalle ragioni su esposte e presentano caratteristiche costruttive che possono offrirci più di uno spunto per questo studio sulla centuriazione mirandolese.

Dalla quota s.l.m. 13,00, la via dei Fabbri (già via Cagarello) e la via Papazzona – Pietole, paiono indicare, da una attenta lettura su C.T.R., in scala 1:10.000, un parallelismo non del tutto casuale. Infatti sovrapponendo a tronchi delle predette strade due cardini centuriali a 22° (fig. 1) e determinata l’ortogonale fra i due Kardini, si può ricavare la lunghezza dell’ipotetico decumano, in mt. 710. La misura ottenuta corrisponde ai 20 actus del lato della centuria. Questa debole persistenza della centuriazione romana si fa più concreta man mano ci si avvicina alla via Valli. Ed è appunto in località Cristo di Quarantoli ove, ancor oggi, è possibile determinare con sufficiente approssimazione un ben preciso reticolo geometrico, ad assi ortogonali, fra gli innesti delle due menzionate vie e la via Valli. Pertanto dalla lettura di questi “limites” si può concretamente affermare che parte del territorio di Cividale e Quarantoli è inquadrabile nella centuriazione emiliana, spingendo ben a nord il confine della VIII° Regio e sciogliendo i dubbi di appartenenza di parte del territorio mirandolese alla colonia mutiniense. Per quanto attiene al presente studio, è pertanto ipotizzabile che le aree laterali alle vie dei Fabbri e Papazzona, siano attribuibili ad un dosso di un fiume preromano. Tali aree sono state sottoposte a “limitatio” estendendo il tracciamento degli assi centuriali a partire dal dosso sino alle “bassure” senza soluzione di continuità.

A proposito di “Flexo” lo storico A. Castagnetti in «L’organizzazione del territorio rurale nel Medioevo. Circoscrizioni ecclesiastiche e civili nella “Langobardia” e nella “Romania”», in merito al “fines Flexiciani” e la pieve di S. Lorenzo, così li identifica:

«Dal Tiraboschi ai nostri giorni la storiografia si è più volte soffermata sulle vicende dei “Flexiciani”, illustrandone le condizioni sociali ed economiche o Tautonomia amministrativa del distretto, ma anche sottolineando – ciò che ora a noi interessa – che la pieve locale è la sola documentata per l’epoca longobarda nella pianura padana e che il territorio di “Flexo” sul supporto dei “beni comuni di pieve” avrebbe mantenuto una continuità di organizzazione amministrativa dall’epoca longobarda alla piena età comunale».

È interesse dello storico porsi innanzitutto l’obiettivo di “ubicare il territorio di Flexo” riprendendo da “I placiti del Regnum Italiae”, Roma 1955, voi. 1°, pag. Ili, i confini delle paludi e peschiere concesse dai re Astolfo e Desiderio al monastero di S. Silvestro di Nonantola. Ovvero il territorio “quod esset maxima pars silve regis fine illius Flexi” era posto “da una parte fluvuis Moclena, de alia parte fluvius Bondeno, uno capite tenente in fossa, que dicitur Firmana vel Vidola et lacus qui nominatur Floriano vel fossa Scavanorum seu Albareto usque in Spino et alio capite tenente in Pado, una cum arboris et limitibus, que intra ipsam coherenciam esse videbantur tam silvas quam pascua vel paludes atque limites”.

Dopo probanti dissertazioni e personali interpretazioni, Castagnatti si chiede «Ove sarà stata la cìvitas Flexo o meglio il suo centro, quel “vicus Flexo” del quale documenti, pur tardi e sospetti, ci parlano? Non è possibile avanzare un’ipotesi precisa, a meno che non si voglia accettare l’esistenza di quella “civitas magna” di Ansa Regina, presso Casumaro o presso Mirandola, ove nei secoli XII-XIV è rimasta traccia di un “castrum civitatis”, l’odierna Cividale».

Riporto di seguito maggior parte della scheda “FLEXUS VICUS” compilata da M. Calzolari in “La pianura modenese nell’età romana”, 1981, pag. 110, in quanto esauriente del tema trattato: “…i fines Flexiciani, con il loro centro di Flexo, dovevano costituire un territorio autonomo sia da Reggio Emilia, che da Modena, Mantova e Ferrara, con economia prevalentemente silvo-pastorale. Il distretto fu assorbito in età carolingia dalla città di Reggio, che estese in tal modo il suo territorio fino a comprendere l’odierno mirandolese, incuneandosi fra il comitato mantovano a nord (con cui confinava mediante il fiume Bondeno-Burana) e il comitato modenese a sud, dal quale era diviso mediante il tratto finale del fiume Moclena.

Il vicus di Flexo rimane sostanzialmente non identificato, pur collocabile nel territorio che da Novi di Modena arriva a comprendere tutto l’odierno mirandolese.

Molto discutibile è pure l’ipotesi del Gaudenzi, che ha voluto vedere nel nome di Cividale, frazione di Mirandola, antica Civitate o Castrum Civitatis (DTS, I, 212), il ricordo della civitas di Flexo nominata in un documento dell’anno 824 (St. Non. II, 41-42 e C. Menaresi, “I placiti”, cit.): l’attuale Cividale ci tramanderebbe la qualifica di un luogo chiamato Civitas per antonomasia, il cui nome perduto sarebbe Flexum (Gaudenzi, Il monastero di Nonantola, il ducato di Persiceta e la chiesa di Bologna, in Bullettino dell’Istituto Storico Italiano, 1901) pag 195-6.

Il toponimo, di origine latina, veniva dato a un luogo ubi via vel fluvius flectitur, quod nostrates dicunt Fiesso (E. Forcellini, G. Perin, Lexicon totius latinitatis, voi. V, onomasticon, s. v. Flexum).

Il nome locale Flexum era comune in età romana: ad es. è testimoniato per una mansio (tappa o luogo di ristoro) fra Brixia e Verona, la mansio ad Flexum, ricordata nell’Itinerario Burdigalense (Itinera Hierosolymitana et descriptiones terrae sanctae, ediz. T. Tobler e A. Molinier. Osnabruk 1897, pag. 6).

La località reggiana di Sesso, ovvero Flexum nei documenti medievali. Pertanto anche il nostro Flexum sarà da attribuire all’età romana, ci conforta in questa affermazione la topografia antica del territorio che evidenzia parecchi paleoalvei meandrioformi: su uno di essi, in corrispondenza di una vistosa curva, era probabilmente collocato l’antico vicus di Flexum.

Se effettuassimo un attento studio, prevalentemente del microrilievo rilevato sui terreni posti fra Camurana e Cividale, potremmo accertare che quest’area rappresenta la sommità di un dosso fluviale da attribuirsi ad un fiume antico ben descritto dal Tosatti (1956), ma sostanzialmente ancora oggi in parte sconosciuto. Le indagini geomorfologiche attribuiscono tale alveo, senza ombra di dubbio, al fiume Secchia. Tuttavia rimane sostanzialmente sconosciuta la durata di tale alveo ed in particolare i diversi rami, nei quali si divideva con evidente impossibilità di stabilire una esatta gerarchia fra di loro. Poiché a tutt’oggi è più facile definire quando questo antico alveo del Secchia abbia cessato di essere il ramo principale, è opportuno sottolineare che già il Sac. F. Ceretti aveva rilevato che il Secchia nel 1227 avesse abbandonato il percorso medievale per dirigersi verso S. Possidonio e Concordia. Pertanto quest’ultimo alveo viene comunemente riconosciuto nel dosso percorso ancor oggi dallo scolo Ramedelio, dalla diramazione con il fosso Canalino (nelle vicinanze di Medolla ), passando da S. Biagio e giungendo fino a Rivara. Da tale località fino verso Finale vecchio l’alveo è stato sapientemente descritto da M. Calzolari. Dagli scritti del Ceretti e dagli altri storici che hanno cercato di interpretare le antiche carte nonantolane, si può affermare che il paleoalveo sopradescritto appartenga sicuramente al fiume Moclena (ramo del Secchia di età medievale ). Ovvero il “fluvius Moclena” che “da una parte” costituiva un ben preciso confine del territorio dei “fines Flexiciani”. Che prima di questo percorso, il fiume Moclena, avesse avuto sbocco verso il territorio mirandolese era stato ipotizzato dal Tosatti:

L altra propaggine staccata da questa e che originava insieme, era senza dubbio quel frammento di Moclena che passava per la corte di Camurana, come ci dicono le carte Nonantolane e che il Tiraboschi argomenta nel suo Dizionario che andasse a versarsi nell’odierno canale di Quarantoli…, ma anche il canale di Quarantoli è stato ritenuto da studiosi un’antichissima dispersione di quel fiume, e forse ancor più antica dell’altra per S. Felice”.

Evidentemente questa affermazione del Tosatti, pur risultando sostanzialmente esatta, non era sufficientemente suffragata da argomentazioni tecnico-scientifiche.

Ed è stato pertanto mio obiettivo, di questi ultimi anni, non solo documentare la felice intuizione del Tosatti, ma ricercare attraverso le foto aeree, le prospezioni geologiche, il microrilievo, gli esatti percorsi fluviali. Devo costatare tuttavia che se sotto l’aspetto tecnico tutto appare chiaro, logico e comprensibile, non vi è d’altro lato una puntuale documentazione storica ed ancor più è avvertita la mancanza di reperti archeologici tali da consentire una corretta datazione.

Dal microrilievo, quindi, si può ricavare che in località S. Eufrosia (per intenderci di fronte al caseificio di Camurana) è rilevabile il dosso di un paleoalveo di un grande fiume che si dirigeva, simile al tracciato stradale della via Granarolo, sino al fondo Scavrona. Da qui piegava a nord verso l’attuale località Picca.

Questo primo tratto avviene su di un amplissimo dosso che non lascia intravedere alcuna arginatura. In prossimità della Picca (fondo la Ghelfa), si è probabilmente verificata una notevolissima diversione fluviale.

Infatti da un primitivo alveo diretto verso il Borghetto – via dei Fabbri, il fiume deviò o subì una deviazione in sinistra (tutto ciò è rilevabile dalle foto aeree) e venne a percorrere un nuovo alveo, simile all’odierno sviluppo della via S. Maria, tanto che la motta del fondo l’Alta è collocata appunto su tale alveo. Mi preme ora sottolineare quanto segue:

- quest’ultimo alveo sembra essere successivo al precedente individuato con direttrice Picca – Borghetto – via dei Fabbri;

- non è rilevabile alcuna opera di arginatura.

Anche quest’ultimo alveo, sempre in località Picca sembra subire una ulteriore deviazione che, con arginature, lo conducono in Mirandola, con un corso esattamente rilevato e già pubblicato (Bonfatti 1985).

È quindi opportuno che sia più compiutamente descritto l’alveo corrispondente alle vie S. Maria – Motta.

Come è già stato sottolineato il paleoalveo raggiunto il terreno ora denominato fondo Calanca, a sud della chiesa di Cividale, scorreva in due alvei, rispettivamente uno, maggiore, con direttrice verso nord parallelamente e a levante della via Punta e risulta particolarmente evidente quando la stessa via Punta ne percorre il dosso dall’incrocio con la via Gazzuoli sino a congiungersi con il dosso della via (cavo) Bruino, in corrispondenza del fondo la Punta. Il secondo alveo, di minore dimensione, dal fondo Calanca, si dirigeva verso i terreni ad ovest del fondo la Porcara, sino ad immettersi nel cavo Bruino all’altezza del fondo Cà Vecchia (sempre per intenderci in corrispondenza del depuratore e canile intercomunale). Tutti e due gli alvei manifestano una notevole opera di regimazione eseguita in età medievale. In sintesi è su questi antichi tracciati fluiviali che si evidenziano opere atte ad una graduale gestione del territorio.

Ammesso che il dosso fluviale rappresentato dalla via Puviana – via Borghetto – via dei Fabbri sia precedente agli alvei appena descritti, con la individuazione delle persistenze di un reticolo centuriale, si può ipotizzare che avesse trovato piena attuazione la messa a coltura di tutti i terreni posti a levante del dosso della via Punta. Quindi si è probabilmente verificata la pratica attuazione di una tecnica di bonifica (riempimento per colmata) che consiste nel dirigere artificialmente i corsi d’acqua nelle bassure, al fine di far depositare sui terreni bassi le sabbie ed i limi alluvionali e rendere fertili i terreni prima argillosi. E ovvio che non appena il corso d’acqua avesse raggiunto una sufficiente quota pensile, veniva di nuovo deviato onde consentire una completa antropizzazione dei suoli costituenti il dosso.

Il viale Gramsci: un rapido susseguirsi di alberature stradali, un’ombra continua che ci trasporta, ci accompagna nella valle. I platani acerifoglia, in certi tratti, sovrastano incombenti, il largo viale.

L’occhio attento del ciclista è attirato dall’imponenza dei tronchi, cilindrici, dritti, coperti da una scorza biancastra che si sfalda in placche ampie e sottili.

Ci si stupisce che questa pianta lucivaga, che predilige i terreni fertili, profondi, freschi e piuttosto umidi, abbia così ben attecchito. Abbia raggiunto un simile sviluppo. Ma via via, lo spazio fra tronco e tronco sembra aumentare e la luce penetra sempre più fra le chiome. Infatti i tronchi che a Mirandola sono imponenti, diventano verso l’ex-zuccherificio esili.

Scheletrici fusti per sorreggere rade chiome, povere delle grandi foglie palmato-lobate. Ma poi dopo il breve tratto, l’ombra torna a prevalere e ci accompagna sino a Cividale. Il viale, fra la chiesa e la farmacia, non fa che sorprendermi perchè nella calura estiva, raggiunto questo tratto di strada, oltre che a trovarmi all’ombra, avverto ben netta la sensazione di “fresco”.

Supero il “carrobio dell’olmo” per ritrovarmi in prossimità del caseficio. Mi fermo sorpreso. Intravedo, prima della stazione ferroviaria la “valle”, preannunciata dall’assenza di vegetazione. Ma i tronchi dei platani sembrano rifiutare questa realtà. Sono forti, robusti. Un ultimo sprazzo di vitalità, perchè poi, lasciato l’incrocio, scopro che a poco a poco ritornano esili, sottili “matite” appuntite che mi indicano una natura ostile alla vegetazione arborea.

Dalla figura n° 1 è possibile distinguere nel v.le Gramsci, a seconda dello sviluppo dei platani, i seguenti tratti caratteristici:

- terreni costituiti da depositi di fascia canalizzata, legati a processi di migrazione del canale, di tracimazione, di rotta.

- Limite della terra dolce dei dossi. Sistema di aree elevate di qualche metro rispetto alle zone di bassa, terre vecchie e sciolte.

- Terra forte della Bassa.

Anche quest’ultima realtà, quella che stiamo vivendo, è destinata ad evolversi. L’espansione urbanistica di Mirandola – capoluogo, sta travolgendo il viale Gramsci con insediamenti artigiani, industriali, abitativi.

L’estendimento inarrestabile delle urbanizzazioni “assorbe” la frazione di Cividale come una gigantesca ameba. Tutto è mutabile. Tanto più lo è un doppio filare di platani. Albero indifeso dall’inquinamento atmosferico. Impotente a fronteggiare i danni ambientali prodotti dall’uomo ed anche dall’avverso destino. Ora più che mai, uomo e platano accomunati a fronteggiare il male del secolo. Una impari lotta già persa dal platano.

D.M. 3/9/1987 n° 412 “Lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano”.

«… Considerato che in alcune regioni è stata costatata la presenza sul platano della malattia denominata “cancro colorato del platano” causata dall’agente patogeno Ceratocystis fimbriata;

Considerato che l’infezione è particolarmente contagiosa, per cui una seria minaccia incombe sui platani esistenti nei parchi, nei giardini,nei viali e nelle alberate del territorio nazionale;

Considerato che a tutt’oggi non esiste alcun metodo sicuro di lotta fitosanitaria,… pertanto la difesa deve essere impostata sulla prevenzione della diffusione della malattia in questione.

Art. 1) la lotta contro il “cancro colorato del platano” provocato dall’agente patogeno “Ceratocystis fimbriata” è obbligatoria nel territorio della Repubblica Italiana;

Alt. 2) Le piante ritenute infette, comprese quelle immediatamente adiacenti, saranno ABBATTUTE, DISTRUTTE ed ELIMINATE…».

Tratto da: Fatti e Figure della Mirandola

Edizioni “Al Barnardon”

Anno 2000