Al scranàr – Il careghèta

Il “careghèta” del racconto è il nostro “scranàr”. Cambia la regione, il Veneto, ma anche nelle campagne delle nostre valli e sui nostri Appennini era frequente imbattersi in questi personaggi.

Il careghéta camminava lungo le strade dei paesi, di contrada in contrada, storto e gobbo perché portava a spalle tutto quanto gli era necessario per la sua attività, cioè costruire, impagliare e riparare sedie.

Le caréghe un tempo non erano di metallo e plastica come quelle di oggi, bensì erano di legno piuttosto grezzo con lo schienale un po’ curvo e col sedile in paglia intrecciata; un sedile solido e resistente ma che a poco a poco, con l’impiego continuo, si ammorbidiva adattandosi anatomicamente a colui che lo usava abitualmente.

Le sedie venivano sottoposte a dura prova anche dai bambini che se ne servivano per giocare al trenino, strisciandole sul pavimento.

Esistevano inoltre i caregòti: su quelli piccoli e alti venivano collocati i bambini, su quelli larghi e con braccioli i vecchi.

Il careghéta, proveniente spesso dalle zone paludose dell’Adige e del Po ma soprattutto dal bellunese o dal Friuli, girava di casa in casa specialmente d’inverno, mentre d’estate lavorava nei campi e nei boschi. Dove esisteva la piccola o piccolissima proprietà, il contadino cercava di essere il più possibile autosufficente e per questo all’occorrenza si trasformava in seggiolaio. Ciò accadeva soprattutto in montagna e in collina.

Chi invece lo faceva per professione, quando giungeva in una contrada si limitava a gridare: “El ca… re… ghé… ta!”Altri annunciavano analiticamente i tipi di lavoro che sapevano eseguire: “Gh’è qua el ca-re-ghé-taaa! Caréghe da impajàre, caréghe da impreolàre, caréghe da registrare, el careghéta l’è qua! “(«E arrivato il seggiolaio, sedie da impagliare, sedie senza pioli, sedie da mettere a posto, il seggiolaio è qui»).

Si apriva allora qualche porta o una finestra a pian terreno e si affacciava una donna. Seguiva un dialogo breve ed essenziale, dopodiché si porgeva al lavoratore una sedia o un seggiolone, che egli afferrava osservando con occhio esperto la parte su cui doveva intervenire: il sedile era sfilacciato, rotto, spesso addirittura mancante.

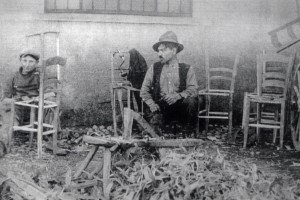

Il seggiolaio non si limitava a riparare le sedie rovinate, talvolta ne costruiva di nuove.

Con pronti movimenti si liberava del fardello, posandolo per terra, e appoggiava il fascio d’erbe al muro presso il quale si sarebbe svolto il lavoro. L’uomo accendeva il mezzo toscano, spingeva il cappello sulla nuca o lo abbassava sulla fronte a seconda del riverbero del sole, sedeva sullo sgabello e dava inizio all’opera con destrezza e rapidità.

La prima lavorazione del seggiolaio era quella di sezionare il tronco: quindi cominciava a modellare le gambe, con il coltello a due manici e la pialla, i poggiapiedi e lo schienale. L’assemblaggio del telaio avveniva senza l’uso di alcun collante, quindi i fori entro cui inserire poggiapiedi e spalliere dovevano, come il resto del telaio, essere praticati con estrema precisione. Un chiodino piantato di traverso e pressoché invisibile assicurava maggiore solidità alla struttura.

Se il lavoro fin qui eseguito non fosse stato sufficiente a ottenere una perfetta levigatura, il careghéta per rifinire al meglio l’opera poteva servirsi di un frammento di vetro.

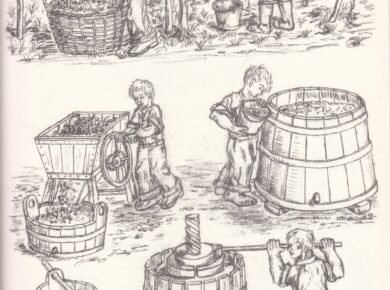

Era poi il momento di impagliare la sedia, lavoro che necessitava di grande perizia. La caréssa era stata preventivamente messa in ammollo perché lavorandola non si spezzasse.

Ecco dunque che la paglia veniva attorcigliata con le mani a formare un còrdolo, una sorta di cordoncino: questo veniva fatto passare tutto intorno, prima agli angoli e poi verso l’interno, con un intreccio molto stretto perché il sedile risultasse ben solido. Il còrdolo doveva essere unico, senza nodi e, a tale scopo, si aggiungevano via via nuovi fili di paglia per farlo proseguire conservando sempre lo stesso spessore. Stava all’abilità del seggiolaio fare attenzione che le aggiunte, qualora ci fosse stato un ingrossamento del còrdolo, finissero nella parte inferiore dell’intreccio risultando così invisibili.

L’operazione dell’impagliatura terminava al centro del sedile: a questo punto, poiché il còrdolo stentava a passare tra le due facce, diventava necessario servirsi di uno stecco di legno. Talora, per rendere il sedile più resistente, si inserivano nell’impagliatura delle sottili stecchette di legno.

Una volta fissato il capo del còrdolo e rasata la parte sottostante del sedile, ponendo attenzione a non lacerare l’intreccio, la costruzione della sedia si poteva dire ultimata.

Durante queste lavorazioni qualche bambino si avvicinava ad ammirare silenzioso gli abili movimenti del seggiolaio, attratto dal fruscio delle erbe che egli intrecciava e tirava con vigore.

Il careghéta indossava una camicia di flanella a righe azzurre o marroni, sbiadita dai molti lavaggi, con la fascetta del collo ed i polsini bianchi forniti di porosi bottoni d’osso con tre soli fori.

Mangiava qualche scodella di minestra o di latte, che talvolta gli era benevolmente offerta, talaltra gli veniva decurtata dal compenso finale pattuito; completava il pasto qualche semplice razione di cibo — pane, polenta, formaggio, salame — e raramente un bicchiere di vino. Dormiva d’estate nei fienili e d’inverno nelle stalle, vale a dire nei luoghi che i contadini riservavano per ospitare le persone di passaggio, ambulanti o mendicanti che fossero, con una generosità che non pretendeva alcun tornaconto.

A determinare questa larga ospitalità, che una remota tradizione faceva ritenere quasi doverosa e sacra, c’era nel contadino, accanto a un senso di orgoglio del proprio privilegio di possidente, l’istintiva comprensione verso coloro che, per guadagnarsi il pane o per altri motivi, erano costretti a star lontani dal proprio tetto o addirittura non avevano un’abitazione dove condurre un’esistenza tranquilla.

Le soste più lunghe e redditizie avvenivano presso le osterie e soprattutto presso le chiese, che disponevano di lunghe file di sedie dai legni gialli, grossi e spesso non torniti, ma semplicemente sgrossati con la roncola. In quelle occasioni, purtroppo abbastanza rare, il lavoro era assicurato e teneva occupato l’artigiano per parecchio tempo: il compenso derivava dai proventi delle elemosine prò restauri, che il parroco si affrettava a raccogliere.

Talvolta il careghéta usava paglie colorate: rosse, verdi o gialle lucenti che facevano un gran bel vedere, ma servivano soltanto per sedie nuove o per quelle destinate alle botteghe dei barbieri. Giunto al termine del proprio lavoro e consegnato quanto aveva prodotto, riceveva l’onorario stabilito – un tanto a seggiola da costruire o impagliare – e si allontanava. Cento metri più avanti o girato il primo angolo della via, l’uomo lanciava ancora il suo inconfondibile richiamo. Allora egli, socchiudendo leggermente gli occhi e senza alzare la mano alla bocca a mo’ d’imbuto, gridava: “El ca… re… ghé… ta!”

Tratto da “Di casa in casa” di Pier Paolo Frigotto