1991 – Bruno Andreolli – Studi sul nostro territorio

IL PAESAGGIO DELLA BASSA PIANURA MODENESE.

UN PROFILO STORICO

Concetti di base

Alla base di questo intervento vi sono due concetti fondamentali:

- che nei territori antropizzati non esiste un ambiente che si possa chiamare completamente naturale; laddove vi sia la presenza dell’uomo, in qualche misura il territorio viene quasi subito modificato. Vi possono essere periodi di modificazioni lente, quasi impercettibili o, di contro, fasi di accelerazione, ma la trasformazione ambientale appare sempre constatabile. Cosicché significativamente il Sereni ha ritenuto di scegliere come epigrafe orientativa della sua Storia del paesaggio agrario italiano un passo dell’Elogio degli uccelli di Giacomo Leopardi, nel quale si sottolineava come “una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è, anzi è, piuttosto artificiale

- che anche in zone limitate non esiste quasi mai una uniformità assoluta dei contenuti ambientali; al contrario, possono essere agevolmente individuate realtà assai diverse tra loro anche a distanze assai ravvicinate: si pensi al territorio mirandolese, dove all’uniforme paesaggio delle valli si contrappone quello più vario delle campagne vitate e alberate. Anche ad occhio nudo, nonostante i processi di omologazione determinati dagli orientamenti agronomici più recenti, non sfugge la differenza profonda che ancora si riscontra tra gli assetti ambientali di S. Martino Spino e Gavello e quelli più mossi e articolati di Concordia e S. Possidonio. E’ opportuna quindi l’avvertenza del Gribaudi, quando osserva che “contrariamente a quanto si crede da molti viaggiatori frettolosi e poco attenti, la pianura padana, lungi dall’essere una distesa piatta, uniforme monotona, offre anche in spazi limitati, una più che discreta gamma di paesaggi”. Ne deriva che la rievocazione storica non può prescindere dal prendere atto che nella lunga, secolare evoluzione di un territorio non è possibile né corretto parlare di un’unico paesaggio (poniamo, quello della piantata); in realtà i paesaggi sono molti, perché ogni società elabora forme economiche e culturali che corrispondono ad una ben precisa struttura ambientale: l’ambiente fortemente inselvatichito dell’alto Medioevo è certamente motivato anche da ragioni climatiche e politiche (piccolo optimum climatico-ruralizzazione delle strutture civili ed ecclesiastiche) ma si presenta soprattutto in termini di scelta economica; i boschi e le paludi si espandono perché la struttura produttiva dell’epoca era rappresentata dall’economia silvopastorale: cioè dall’allevamento brado del suino, dalle attività di pesca e caccia, dalla raccolta dei frutti spontanei, dal taglio del legname e quant’altro. Allo stesso modo, il paesaggio della piantata risponde alle esigenze di una ristrutturazione fondiaria che contemperava esigenze di produzione agraria ed esigenze di un più razionale e controllabile allevamento. L’assetto paesaggistico- ambientale deriva appunto dall’azione combinata del dato fisico con le prospettive culturali, sociali ed economiche.La trasformazione della società è quindi alla base della trasformazione del paesaggio, per cui si può serenamente affermare che ogni paesaggio ha una sua propria legittimità storica. Il che non significa, tuttavia, negare l’esistenza di sistemi ambientali ecologicamente forti e di sistemi ambientali ecologicamente deboli. Non v’è dubbio, ad esempio, che quello attuale, basato sulla ottimizzazione delle rese e sulla razionalizzazione estrema della fatica contadina (due valori in sé sacrosanti) è un sistema ambientale ecologicamente assai debole e aggiungerei anche socialmente debole, come cercherò di illustrare più avanti. Panoramica storica per comprendere appieno le considerazioni preliminari è necessario ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione ambientale del nostro territorio.Partirò dalla preistoria e in particolare dal Mesolitico. Tra l’8000 e il 6500 a.C. tutta la bassa pianura si presenta impaludata; il paesaggio è caratterizzato dall’indiscussa prevalenza di caducifoglie idrofile: farnie, ontani, tigli, noccioli, olmi, frassini; si trattava di alberi in genere piuttosto imponenti (le farnie e i roveri potevano giungere anche ai 50 m di altezza) e quasi sempre col pedale immerso nell’acqua. Lo strato arbustivo era rappresentato da noccioli, sambuchi, evonimi, viburni, ligustri e così via. Abituali abitanti di questo ambiente erano l’orso, il lupo, la lince, l’uro o bue primigenio, il cervo, il daino, il capriolo, il cinghiale, il muflone, il castoro, la lontra, il gatto selvatico, la gru, la cicogna, il pellicano, la spatola e l’elenco potrebbe continuare a lungo. È chiaro che in questo contesto l’ambiente si presenta come una dispensa ricchissima per l’uomo del tempo. Il bosco e la palude rappresentano per così dire i magazzini generali dell’epoca. L’uomo caccia e raccoglie in abbondanza. Ma c’è un però: l’uomo ha paura; si sente inerme, braccato, animale tra gli animali, in balia delle interperie. Sente l’esigenza di qualcosa di più sicuro, di più stabile. Questa esigenza sta alla base della cosiddetta rivoluzione neolitica. Nel neolitico, infatti, tra il 6500 e il 2500 a. C. si collocano i prodromi dell’agricoltura e dell’allevamento domestico: aumentano le radure, si sviluppano gli insediamenti palafitticoli e le terramare. Dalla prevaricazione della natura sull’uomo si passa ad una prima prevaricazione dell’uomo sulla natura che si esprime in termini di una progressiva domesticazione di essa . Compaiono la pecora, il bue, la capra e il maiale; regrediscono il castoro, il cervo, il capriolo, la volpe, il tasso e tra essi resistono di più quelli maggiormente adattabili ad un manto boschivo più diradato: il cervo, la volpe e la lepre; avanza invece la starna, che ama appunto i paesaggi aperti. E’ tuttavia con la colonizzazione romana che l’estensione dell’agricoltura diventa un fatto sistematico, realizzata secondo una forte razionalizzazione dei piani d’intervento. Anche in talune zone della bassa pianura si osservano le tracce della centuriazione, che è testimonianza incontrovertibile di un’agricoltura organizzata e stabile. Non vi è la certezza assoluta di una centuriazione sistematica, capillare della bassa pianura tra Modena, Mantova e Ferrara, ma toponimi come Quarantola, Ottuntula, Nonantola, Quingentole, Trecentola fanno pensare ad una certa diffusione degli agri centuriali anche in queste zone . In un passo delle Storie di Tacito (II, 17) la pianura padana viene significativamente definita “floridissima per città e campagne”. Le esigenze militari, commerciali e urbane della civiltà romana intaccarono fortemente il manto forestale ed è questa l’epoca che introduce una prima forte contrapposizione anche culturale tra aree coltivate e incolto. Molti boschi tuttavia resistettero, anche per il loro carattere sacro. L’antico, primigenio terrore per le selve aveva finito per sacralizzarle, ma, siccome del bosco c’era bisogno, si riservò una sacralità particolare ad alcune di esse, che venivano chiamate col nome di lucus, bosco sacro, appunto; ne rimangono testimonianze anche per la Padania: si pensi a Lugo di Romagna. Ma le necessità determinate dall’edilizia, dalla costruzione di imponenti flotte e di macchine da guerra, le esigenze del riscaldamento portarono ad una riduzione perfino dei boschi sacri e ad un progressivo allargamento delle zone a brughiera: è in questo paesaggio diradato ed aperto che fa la sua prima apparizione in Europa la falconeria, una raffinatissima tecnica venatoria particolarmente adatta agli spazi sgombri ed aperti. A partire dall’età tardo-antica e poi sempre più nell’alto Medioevo si assiste ad una inversione di tendenza; si ha cioè una “reazione selvosa” favorita anche da mutamenti climatici. Regrediscono le città e le terre coltivate; ritornano le foreste. Anche in questo caso la trasformazione obbedisce ad istanze che sono prima di tutto culturali. Il manto boschivo si allarga perché le popolazioni germaniche, che dilagano ormai in tutta Europa, sono prima di tutto popolazioni di cacciatori e di guerrieri. E’ questa l’epoca in cui lungo il Po è segnalata la presenza massiccia dell’abete, come attesta una lettera di Cassiodoro . Nelle grandi selve della pianura padana vengono allevati a migliaia i maiali nutriti con le ghiande delle immense farnie e vengono cacciati quotidianamente il cervo, il capriolo, il cinghiale e la lepre. Gli uomini dell’alto Medioevo non vivevano sotto l’incubo continuo della fame, come ancora oggi si è inclini a ritenere, ma erano grandi mangiatori di carne suina e di cacciagione tant’è che tra le malattie allora più diffuse vi era a gotta, causata anche da un’alimentazione prevalentemente carnea e ricca di nucleoprotidi. Si allargano anche le paludi ed e forse questa l’epoca in cui comincia a diffondersi in Europa la malaria . A questo proposito si può ricordare che tra gli insediamenti menzionati nell’Itinerarium Antonini, una sorta di guida stradale del III-IV secolo d.C., è menzionata Colicaria, situabile poco a Nord di San Felice sul Panaro, derivante con tutta probabilità dal latino culex che significa zanzara. Altrettanto significativa sotto questo profilo la visita pastorale compiuta del Vescovo di Reggio nel maggio del 1664 a Gavello, le cui fameliche zanzare costrinsero l’intera delegazione ad una precipitosa fuga. Ma gli uomini dell’alto Medioevo e in primo luogo quelli della bassa pianura, sfruttavano i corsi d’acqua, le paludi, le valli e gli acquitrini per la loro abbondanza di pesce- sì pensi ai grandi storioni del Po, che potevano raggiungere il peso di 230 chili, ai lucci, alle anguille, ai gamberi di fiume, alle tinche, ai cavedani, alle scardole e così via . L’uomo dell’alto Medioevo, se era un divoratore di carne, lo era altrettanto di pesce, anche perché il consumo di pesce gli era imposto dalla Chiesa con l’obbligo dell’astinenza dalle carni che allora era non solo praticata da tutti, ma vincolante per lunghi periodi dell’anno (la grande Quaresima, la piccola Quaresima, cioè l’Avvento, il mercoledì e il venerdì di ogni settimana, i giorni di vigilia); ancor più tassativo ed esteso a tutto l’anno a parte alcune deroghe, era il medesimo obbligo per i monaci allora numerosissimi. Molti specchi e corsi d’acqua venivano attrezzati per consentire una pesca continua e razionale; tali strutture produttive prendevano il nome di peschiere e di esse abbiamo frequenti testimonianze: il monastero di Nonantola ne possedeva in molti luoghi della bassa pianura, come ad Ostiglia, a Sermide, a Bondeno, a San Martino Spino, a Gavello e a Quarantoli. Testimonianza ancora vitale di una civiltà in cui l’acqua predominava sulla terra è rappresentata dal valore gastronomico che nella Bassa hanno le rane, cui si ricollega l’attività del ranaro, che ancora nell’Ottocento rappresentava una vera e propria professione, come ha dimostrato Mons. Francesco Gavioli.

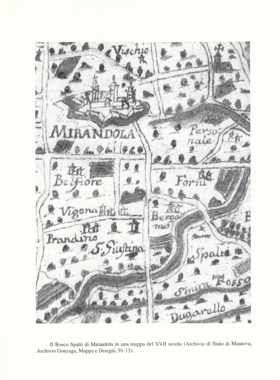

Attorno al Mille il sistema ecologico-produttivo basato sul binomio “bosco-palude” incomincia a subire un progressivo ridimensionamento. L’aumento della popolazione italiana osserva in questo periodo una rimarchevole accelerazione: dai circa 5 milioni di abitanti attestati attorno al Mille si passa agli 8 milioni e mezzo del 1200 e ai 10 milioni del 1340. Si hanno le prime grandi colonizzazioni. Il via viene dato dai monasteri: per la bassa pianura abbiamo l’esempio di S. Benedetto Polirone, l’attuale S. Benedetto Po, nella bassa Mantovana; seguono i comuni: Modena dà inizio alla bonifica delle paludi suburbane e al taglio del bosco di Vaciglio; Verona intraprende il prosciugamento e la messa a coltura di un ampio settore delle Valli Grandi Veronesi; da ultimi vengono i signori: i Bentivoglio, i Gonzaga, gli Estensi, tanto per restare al territorio che qui più particolarmente ci interessa. Molti boschi tuttavia resistono, tutelati con ostinazione dalle comunità rurali, che sul loro sfruttamento basano le loro possibilità di sopravvivenza economica e civile, e da molti signori interessati a salvaguardarli per farne riserve di caccia. Di questo duplice atteggiamento, pervicacemente teso alla conservazione delle aree boschive, la Bassa modenese conserva testimonianze esemplari: basti pensare al bosco della Partecipanza di Nonantola, scomparso nel 1884, e a quello di S. Felice (altrimenti detto di Lovoleto o della Saliceta), il cui abbattimento risale all’immediato secondo dopoguerra. Tra pieno e basso Medioevo inizia pure un vasto processo di privatizzazione delle aree incolte e della selvaggina e si inaugura un’epoca, in cui si diffondono un pò in tutta Europa le bandite e le riserve. Anche i Pico disponevano di boschi espressamente riservati alle attività venatorie . La resistenza più che da motivi ecologici nasceva ovviamente, nell’un caso (comunità rurali) come nell’altro (famiglie signorili), da precisi interessi economici e culturali; pur tuttavia, fu tale resistenza che assicurò la persistenza di talune specie animali, che nel corso del tempo sarebbero progressivamente scomparse dalla bassa pianura: il cervo, attestato a Sermide nel sec. XI; il capriolo e il cinghiale menzionati negli statuti mirandolesi del 1386; il lupo presente allora in larghe zone della bassa pianura: nel Finalese, nel Carpigiano, nel Sanfeliciano, nella Bassa reggiana e mantovana e altrove; per i Pico sono attestate cacce al lupo nel Seicento e a Mirandola nel Cinquecento esisteva un ponte detto del lupo. Per la zona di S. Biagio è segnalato a partire dal tardo Trecento il toponimo Pedelovo che con tutta probabilità deriva dalla contrazione di un precedente Palude del lupo. Nei pressi di Vallalta ancor oggi esiste il podere Mazzalupi. Al di là dei dati toponomastici, sappiamo che nel Mirandolese i lupi rappresentarono una minaccia ricorrente almeno fino al tardo Settecento. Riferimenti significativi se ne hanno in due lettere del governatore estense in Mirandola Nicolao Lucchesini, marchese di Bismantova, che resse la carica dal 1724 al 1737 . Le due lettere portano la data del 14 e del 21 ottobre 1727 e tra l’altro notificano al duca Rinaldo la necessità di organizzare una caccia contro un branco di lupi che dal bosco degli Spalti avevano portato già vari attacchi a greggi e armenti che pascolavano nelle immediate vicinanze. L’operazione, benché organizzata in grande stile, non ebbe esito positivo.Gli esempi fatti testimoniano che con tutta probabilità fu la passione per la caccia che all’inizio determinò la tutela delle aree incolte contro le necessità dell’agricoltura e dell’edilizia. Ma fu una lotta impari, perché già nel Cinquecento intellettuali di grande fama come Tommaso Moro, tagliando i ponti con una ricca tradizione favorevole al valore formativo ed economico delle pratiche venatorie, ne mettevano invece in rilievo la volgare inutilità.

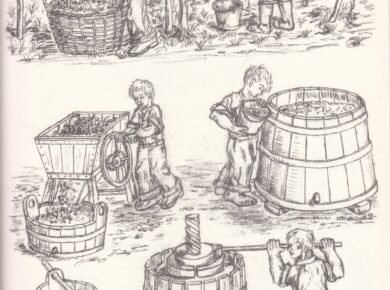

Espansione delle terre coltivate-difesa di quelle incolte. E’ questa una dialettica che rilancia la divaricazione, l’opposizione già tipica dell’età romana tra civiltà e arretratezza: la città, le campagne ben coltivate, gli orti e i giardini rappresentano la civiltà; dall’altra, caratterizzate sempre più negativamente, vi sono le paludi malariche, le brughiere, le selve abitate da bestie feroci, da animali nocivi, da malfattori e banditi. E’ in questo contesto culturale e produttivo che si elabora il paesaggio della piantata. La piantata infatti elimina, almeno in parte, il problema del bosco. Il bosco viene portato di peso sulla possessione, viene piegato alle necessità dell’agricoltura: l’albero diventa tutore della vite, fornendo nel contempo la foglia e il legno necessari all’evamento e alla vita quotidiana del contadino. Nella Bassa modenese, come nel Mantovano, la piantata delle origini vede utilizzati in prevalenza l’acero campestre (oppio) e il salice, tutori più adatti ai terreni umidi e all’allevamento ovino; in una seconda fase, con lo sviluppo della bachicoltura, si ha un progressivo allargamento delle piantate a gelso; infine si ha la fase della piantata ad olmo, albero più rispondente alle esigenze dell’allevamento bovino. Ma non si tratta solo di differenze qualitative: si deve fare anche un discorso di densità. Nel tardo Medioevo la piantata è più rada e convive con i prati, le brughiere, le paludi, i boschi. Infatti, dopo il collasso della peste nera (1348), che aveva determinato un brusco arretramento della popolazione (dai 10 milioni del 1340 la popolazione si era ridotta ai 7 milioni e mezzo del 1450), si era verificato un notevole recupero di boschi e pascoli e delle corripondenti attività silvopastorali e zootecniche favorite altresì da un peggioramento delle condizioni climatiche. Col proseguire del tempo, la piantata tende ad imporsi, a mangiarsi il resto, a qualificarsi come struttura portante ed esclusiva nella gestione dei suoli. I numerosi viaggiatori transalpini notano con stupore l’onnipresenza nella Padania di questi che a loro appaiono come dei veri e propri boschi ad impianto regolare. Con preoccupazione lo notano i militari, che vedono nella piantata un ostacolo impenetrabile per l’avanzare coordinato delle fanterie e cavallerie straniere. Con ben altri occhi lo nota il grande poeta tedesco W. Goethe che dall’alto della torre di Cento vede nella distesa delle piantate un mare sempre in movimento. La piantata con le diversificazioni accennate domina quindi il paesaggio della Bassa per circa cinque secoli: dal Quattrocento all’Ottocento. All’inizio del Novecento l’olmo viene attaccato dalla malattia provocata dal Graphium Ulmi, ciò che porta alla fine definitiva di un sistema che non rispondeva però più alle esigenza di una agricoltura sempre più proiettata a fare della bassa pianura una brughiera, una steppa cerealicola.

La storia più recente è nota a tutti: è una storia che vede trionfare ora il frumento, ora la barbabietola, ora le foraggere; adesso è la volta delle colture orticole e della floricoltura. Su tutti i versanti si assiste al trionfo di una pianura piatta rispetto ad una pianura alberata, che ostacolerebbe il lavoro delle macchine. Il bosco, anche quello trasportato sui poderi mediante il sistema della piantata, è ormai ridotto a brandelli oppure riprodotto artificialmente nelle agili, omogenee alberature dei pioppeti. Vi è perfino, tra gli architetti, chi teorizza la bellezza della pianura piatta, perché consente di seguire l’intero cammino del sole dall’alba al tramonto. Questa – ci dicono – è la specificità della bassa pianura: per vedere dei boschi basta prendere l’automobile ed andare verso le Alpi o l’Appennino. Ma intanto il microclima della Bassa è mutato, soprattutto per quanto attiene le calure estive, in passato mitigate dalla capillare presenza dei terreni alberati. Sono pressoché scomparse determinate essenze vegetali tra cui la deliziosa spugnola (la sfuracella), il tipico fungo delle piantate padane. La ventosità media è aumentata, con pregiudizio dei terreni che si prosciugano con maggiore facilità.

Riflessioni conclusive

Non è proprio il caso di atteggiarsi a celebratori del tempo passato, se non altro perché bisogna tenere in conto anche il rovescio della medaglia. Qualche suggerimento conclusivo credo però che l’indagine storica possa permetterselo. Ne riassumerei sostanzialmente tre.

- Tra la preistoria e l’oggi si è concluso per così dire un ciclo. Nell’età della pietra predominavano indiscusse le foreste e le paludi; gli insediamenti non erano che delle piccole radure immerse nell’onnipresenza del manto boschivo. Oggi è esattamente l’opposto: il bosco è scomparso, sono scomparsi le paludi e gli acquitrini; a farla da padrone sono gli insediamenti e le coltivazioni. Si tratta di due situazioni estreme, di cui non sfugge la drammatica unilateralità: nel primo caso l’uomo è un selvaggio in balia della natura; nel secondo l’uomo è stressato, è “l’uomo in bilico” di Saul Bellow, perché ha perso ogni contatto con la natura.

Agli storici non compete il proporre delle soluzioni specifiche, perché queste ultime debbono essere elaborate in base alle competenze incrociate di quanti sono interessati alla tutela del territorio. Qualche indicazione, tuttavia, è legittima anche in sede di analisi storica. Gli esiti del secolare percorso paesaggistico-ambientale, di cui abbiamo dato una traccia anche troppo sommaria, sono sotto gli occhi di tutti, ma di esso si è soliti individuare solamenti i più o meno catastrofici risultati ecologici. In particolare si insiste sul pericolo di estinzione di un ricco patrimonio sia sotto il profilo della fauna che della flora nonché sui riflessi che il degrado ambientale ha sul clima, sulle piante, sugli animali e sugli stessi uomini. Io vorrei invece condurre l’attenzione sugli esiti sociali, antropologici, starei per dire, imposti dalle trasformazioni ambientali.

Vorrei cioè insistere sull’importanza che il rapporto uomo-ambiente ha rispetto al rapporto uomo-uomo. Mi spiego meglio.

Gli uomini del passato, spinti dalla necessità di controllare l’esuberanza della natura, di difendersi dalle sue collere, avevano un concetto assai forte della comunità: il singolo diventava persona, aveva voce in capitolo perché faceva parte integrante di una comunità. Il singolo in quanto singolo è un assurdo nelle società preindustriali. A noi invece manca il senso collettivo, che era tipico degli uomini del passato; noi per collettivo intendiamo, in genere, la controparte, su cui riversare i nostri problemi e le nostre carenze, mentre gli uomini del passato nel rapporto con la comunità vedevano il centro, il referente obbligato, irrinunciabile di ogni loro azione, di ogni loro sentimento. E questo derivava da una collaborazione quotidiana, non episodica, scandita sulle difficoltà, sulle soddisfazioni e le preoccupazioni che ogni giornata portava a sè ed agli altri. Del cedimento di questi valori legati ad una concezione collettiva delle piccole e grandi comunità abbiamo esempi concreti che possiamo verificare e documentare in termini di sorprendente, allarmante quotidianità: il teppismo dei nostri giorni nei confronti dei beni appartenenti alla collettività è inversamente proporzionale al lindore delle nostre abitazioni private. Da questo punto di vista, direi che ognuno di noi può constatare come nel resto d’Europa la situazione si presenti meno degradata: nella tradizione anglosassone ad esempio sappiamo che il tenore di vita individuale e famigliare è più modesto di quello italiano, mentre è decisamente più alto il rispetto anche esteriore per i beni della collettività.

2. Un altro insegnamento suggerito dall’indagine storica di lungo periodo riguarda la considerazione che nel passato il problema della tutela non si presentava distinto da quello della gestione e della produzione.

E’ il sistema produttivo che deve riappropriarsi del problema ecologico e risolverlo all’interno di una dimensione che sia basata sullo sfruttamento e non sul saccheggio della natura. Quindi l’approccio orientato esclusivamente verso i rilevamenti e le ricostituzioni ha un suo senso specifico (segnatamente, informativo e didattico), ma limitato alla sfera ottativa, se non viene inquadrato nella logica degli interessi economico-produttivi, i quali a loro volta necessità vuole che debbano tener conto dell’impatto ambientale. Tutela e utilizzo devono viaggiare d’accordo, non in perpetua rissa.

3. Il terzo suggerimento nasce da un confronto. Gli uomini del passato erano in grado di affrontare molto di più il quotidiano che l’evento eccezionale, straordinario. Di contro, gli uomini di oggi si trovano in genere più preparati nell’affrontare l’evento catastrofico, ma curano poco la manutenzione ordinaria. Può essere interessante osservare che specularmente questa considerazione funziona anche nell’ambito della solidarietà: la nostra cultura, che è cultura dell’immagine, predilige l’intervento caritativo eccezionale, di forte impatto emotivo rispetto a quello invece umile e continuativo. Anche l’atteggiamento ecologico deve spogliarsi dei suoi più deteriori aspetti presenzialisti per diventare un atteggiamento di cultura profondo, meditato, quasi naturale: quindi lucido, non viziato da venature sentimentali. “Il rapporto sentimentale dell’uomo con la natura – ha detto Hermann Hesse – è piuttosto recente, anzi è sorto forse dalla nostra cattiva coscienza nei confronti della natura”. E Murray Bookchin in un punto del suo celebre libro sull’ecologia della libertà osserva: “Gli uomini pleretterati non dovevano «amare» la natura, vivevano in una relazione di parentela con essa, una relazione più essenziale di quanto implichi il nostro uso del termine amore“.

Se dobbiamo poi caricare la cultura di esigenze, di soluzioni concrete, allora bisognerà dire che essa deve fare i conti anche con i numeri, con le presenze fiscali; oggi la gente che risiede stabilmente in campagna, che coltiva la terra é sempre meno ed il contadino non ha interesse (culturale ed economico) a controllare periodicamente tutte quelle realtà infrastrutturali che garantivano il drenaggio dei terreni, la pulizia di canali e fossati, la salvaguardia di siepi, strade, specchi d’acqua, piantate, alberi, edifici rurali spesso di grande pregio. Ne deriva che per il rilancio di una rinnovata cultura contadina non bastano gli aiuti finanziari a pioggia o in situazioni di particolare emergenza; é necessaria una inversione di tendenza, che riporti la gente in campagna, alla luce di una rivalutata ed ovviamente aggiornata professione dell’agricoltore. Alcuni segni di un parziale ritorno alla campagna sono stati intravisti, ma si configurano piuttosto come una costrizione, come una fuga da città disumane, caotiche, violente piuttosto che come una scelta pienamente consapevole. In taluni casi anzi vengono introdotti in campagna modelli ad essa estranei, come nel caso delle abitazioni, con il conseguente abbandono e degrado dei vecchi fabbricati rurali, che in alcuni lembi della pianura delineano ormai uno spettrale paesaggio delle rovine. Solamente in una vita rurale a tutto tondo, in cui la pur legittima aspirazione produttiva non prescinda dal contesto di una quotidianità campagnola modernamente intesa, credo si possa realizzare una tutela del territorio continua ed efficace . Altrimenti – e questo sarebbe triste, ma questo sta già in parte avvenendo – la campagna diventerà nei migliori dei casi un museo, una pinacoteca: bella sorte davvero.

Tratto da :”Quaderni della Bassa Modenese” N°19 – Anno 1991